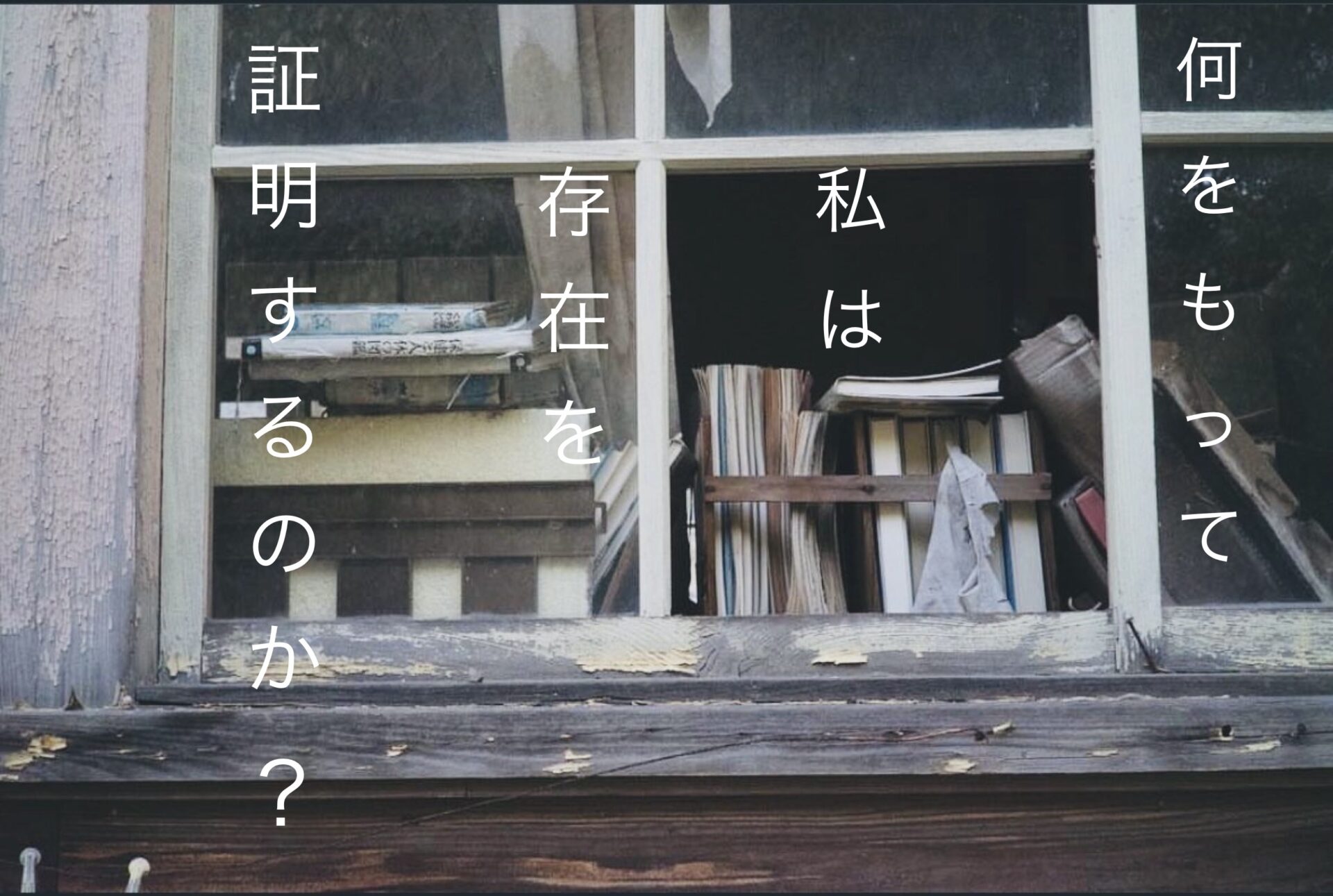

この記事は、一つ前の記事『哲学的ゾンビ と クオリア』の関連記事になります。あくまでも関連記事であり、続きという訳ではないのですが、よろしければそちらの方も読んでやって下さい。 注・写真と本文は全く関係ありません。まあ、箸休めです。

肯定のための否定

私とは何かと問われたとき、あなたはどう答えるでしょうか。「私は私。そんなの考えるまでもなく当たり前」と感じる人もいるでしょうし、「えっ?」と唸ったまま、それ以上は答えられなくなる人も居ると思います。単に、自我を『私とは何か』という問いに対する答えとしてしまうか、それともそれでは満足できず本当の私を探し始めるのかによって、反応は大きく違ってくるのです。後者の場合、あなたの人生は冒険の旅へ姿を変えることとなります。

ヒンドゥー教や仏教では「ネーティ、ネーティ」という言葉によって私に関係する概念を否定していきます。ネーティは、「これは〇〇ではない」という意味です。つまり、私のお金は本当の私ではない。私の地位は本当の私ではない。私の肉体は本当の私ではないと否定していくことにより、本当の私を発見しようという試みです。何故なら、本当の私は言葉で言い表せないものだからです。

仏教の誤解

仏教ではその真意が誤解され(僕の意見)、本当の私自体、つまりアートマンが存在ないと解釈されています。まあ、数人の学者さんは、仏教はアートマンを否定していないと言っていますし、僕としては、仏教もまたヒンドゥー教と同じようにアートマンを探すことを目的にする宗教だと感じています。

仏教者の三木悟という方が、ご自身のYouTubeの番組の中で、お釈迦さまはアートマンを探せと言っていたと仰っていました。そのお話の中でお釈迦さまにまつわる故事を伝えてくれています。素晴らしい内容ですので、ぜひ動画の方をご覧ください。

いちおう、内容を抜粋しておきますと、瞑想をしていたお釈迦さまは、ある青年と出会うことになります。その青年は仲間30人と密林に遊びに来たが、自分以外の仲間が婦人を連れていたため、自分も遊女を同伴者としたのだそうです。しかし、その遊女が青年の持ち物を盗すみ、盗んだ遊女を探していたところ、青年はお釈迦さまと出会ったのです。

お釈迦さまはその青年たちに、「婦女を探し求めるのと、自己を探し求めるのと、どちらが優れていますか?」と問います。「もちろん私たちにとって自己を探し求めることの方が優れています」と、青年たちは答えるのです。お釈迦さまは「では座りなさい。あなたたちのために教えを説こう」と提案し、その青年たちは出家することとなったのです。

ここでお釈迦さまが言った自己というのは、パーリー語で『アッタ』、サンスクリット語で『アートマン』ということになります。つまり、お釈迦さまは『私』を否定しているのではなく、『本当の私=アートマン』を認め、それを探せとまで言っているのです。そして、それこそがお釈迦さまの教えを学ぶ主旨であり意義なのです。

自己と真理

ここからはしばらく余談になりますが、『君たちはどう生きるかを、どう読むか 4』というこのブログの記事の中で、とある寓話を紹介しています。

ある所に、三人の兄弟が暮らしていました。ある時、三人揃って山の中に入っていきます。しばらく歩くと、兄弟の内の一人が銅の塊を見付け喜び勇んで帰っていきます。残された二人はそのまま更に奥へと歩いていきます。しばらくすると、二人の兄弟の内の一人が銀の塊を見付け、喜び勇んでその塊を持ち帰ります。最後に残された一人は引き返すことなく、もっと深い山の奥へ分入って行くのです。男は、もっと山の奥へ入っていけば、もっと素晴らしい宝、銅、銀と続いたのなら、自分は金の塊を見付けるに違いないと考えたのです。

しばらく歩くと、最後に残された男は、裸の行者と出会います。その行者の頭の上では、円盤のような物が回転しています。男が更に近付くと、円盤は行者の頭の上から、男の頭の上にピョンと飛び移ってくるのです。行者は「長かった」と言ってその場を立ち去っていきます。つまり、回転する円盤は、自分を頭に乗せるものを必要とし、その役割からは次の役割を担う者が現れるまで解放されることはないということなのです。

結果的に、男は金塊を見付けることもなく、次の役割を引き継ぐ者が現れるまで、延々と頭に円盤を乗せて立ち続けないといけないことになってしまったというお話です。

この話とお釈迦さまの話は、とても良く似た構造をしています。現地では、欲張りすぎると碌なことにならないという戒めとして語られるお話ですが、比較神話学者のジョーゼフ・キャンベルは明確にその解釈を否定します。ジョーゼフ・キャンベルが言うには、途中で妥協せずとことん求め続けた者だけが、最高の価値、即ち真理に到達できるということを示しているらしいのです。つまり、行者の頭の上の円盤は真理を象徴しているのです。

その昔話を踏まえて、お釈迦さまの話を見てみれば、その二つの物語が共に欲に駆られて森に分け入っているのが分かります。盗まれた持ち物を取り返そうとした青年と、黄金を手に入れようとした男。森でお釈迦さまに出会った青年と、森で行者に出会った男。そして、お釈迦さまから『自己を探せ』と教えを受け継いだ青年と、回転する円盤を行者から受け継いだ男。青年と男の両者は、共に受け継いだものに人生を捧げることとなります。

もしこの二つの物語が、同一の構造を持つものとして『=』の関係にあるのなら、青年の受け継いだ『自己を探せ』という教えと、男の『真理としての回転する円盤を受け継ぐ』ことは同一の内容であると仮定してみることもできるかと思います。そうであるなら『自己=真理』という等式を空想してみるのも許されるだろうと思うのです。

認識するために主体が必要とされる

さて、それでは「これは〇〇ではない」という否定を繰り返さなければ到達できない不可知な私とは、いったい何なのでしょうか。無論、意識的に認識可能な自我ではないと言え、さらにヒンドゥー教や仏教を引き合いに出した文脈で言えば真我ということになります。

ここで真我に対して詳しく語ることはしません。それは、そもそも語り得ないことが前提ですし、それを推して語ろうとするなら、答えの出ない議論に膨大な労力を割くことになるからです。では何故、真我を話題に出したのかと言えば、それが前の記事で取り上げたクオリアに関連すると考えるからです。

僕は、クオリアは『カメラのフィルムに受け止められた夕陽の赤さ』と定義しました。カメラのレンズを通過していく夕陽の光そのものを指していないところがミソです。そして、『カメラのフィルム』と例えたクオリアを、更に『認識する私』と定義しています。

ここで『認識する』ということと、『私』ということに付いてもう少し詳しく考えていきます。僕は『私』の存在する主たる意義は、『認識する』ことだと考えているのです。というか、認識する為に『私』が存在していると考えています。多くの人は、『私』か認識している。つまり、私が居るから認識が存在していると感じているだろうと思います。ただ、僕は必要性としての順序が逆だと思っているのです。『認識する』という行為が必要とされ、認識する主体が必要になったのです。時間的に順番が存在したとは言いません。ただ、論理的な順番は確かに存在したのだと思います。

ここでクオリアの話を振り返って頂きたいのですが、フィルムの入っていないカメラは高価な鈍器に過ぎません。そして、僕は、光を受け止めるフィルムを『私』と例えています。つまり、カメラがカメラとして存在する為にフィルムは必要とされたのです。

私は何のために存在するのか?

『認識する』為に、認識主体である『私』が必要とされました。それでは、何故、『認識する』ことが必要とされたのでしょうか。それは、存在する、ないしは実在する為と言えるだろうと思います。インド哲学などによれば、『認識するもの』と『認識されるもの』が対になることで存在は完成すると言われています。認識するもの、ないしは認識されるもの単体では存在しているとは言えないのです。誰も認識することのできない宇宙の果てに何かが存在していたとして、それは存在していると言えるでしょうか。

以前読んだ本の中に、面白い話が書かれていました。ある男が、聖職者に対して思考実験と言っても良い質問します。「誰かが、机の引き出しに本をしまい、誰からも見られないように鍵を掛けたとする。そして、その後なんらかの理由、例えば事故などで隠した記憶を完全に失ってしまったとすると、その本は存在すると言えるのか」という質問です。つまり、何者からも認識されず、存在は存在すると言えるのかという疑問です。その質問に対して問われた聖職者は答えます。「それでも神が見ている」と……。この話は、少なくとも何者かに認識されることなく、存在は存在し得ないということを語っています。

もう一つ、同様の意味を持つ話を紹介します。分析心理学者の創始者として名高いカール・グスタフ・ユングは、ある時、砂漠で一人きりのキャンプをすることになりました。夜になってテントを抜け出し、砂漠を眺めていたとき、『この砂漠を存在させているのは私だ。私が認識したことにより、初めてこの砂漠は存在した』という事実に突如として気付いたのです。

その砂漠は前人未踏であり、初めてそこを訪れたのがユングだったのだそうです。つまり、ユングが訪れるまで、誰一人としてその砂漠を認識した者は居なかったのです。そして、ユングがその砂漠を認識したことにより、その砂漠は初めて存在を完成させ、存在するものとなったのです。『存在するもの=砂漠』は、『存在を認識するもの=ユング』を得たことによって、初めて存在を完成すること(実在)ができたのです。

私とは何か?

ここで気付いて欲しいことは、『私』は、認識する主体としての必要性から生まれた。僕たちが感じている個人としての私としての感覚は、後天的便宜性として付け加わったに過ぎない。そして、その後天的便宜性として付け加わった私の更に意識的な部分が自我です。つまり、それらに先立つ虚無の混沌から、存在を成り立たせる必然が『私』であると言えるのです。

コメント