この記事は、『ヤブユムと不ニ ①』からの続きになります。よろしければ、そちらも併せてお読み下さい。

ヤブユムとタントラ

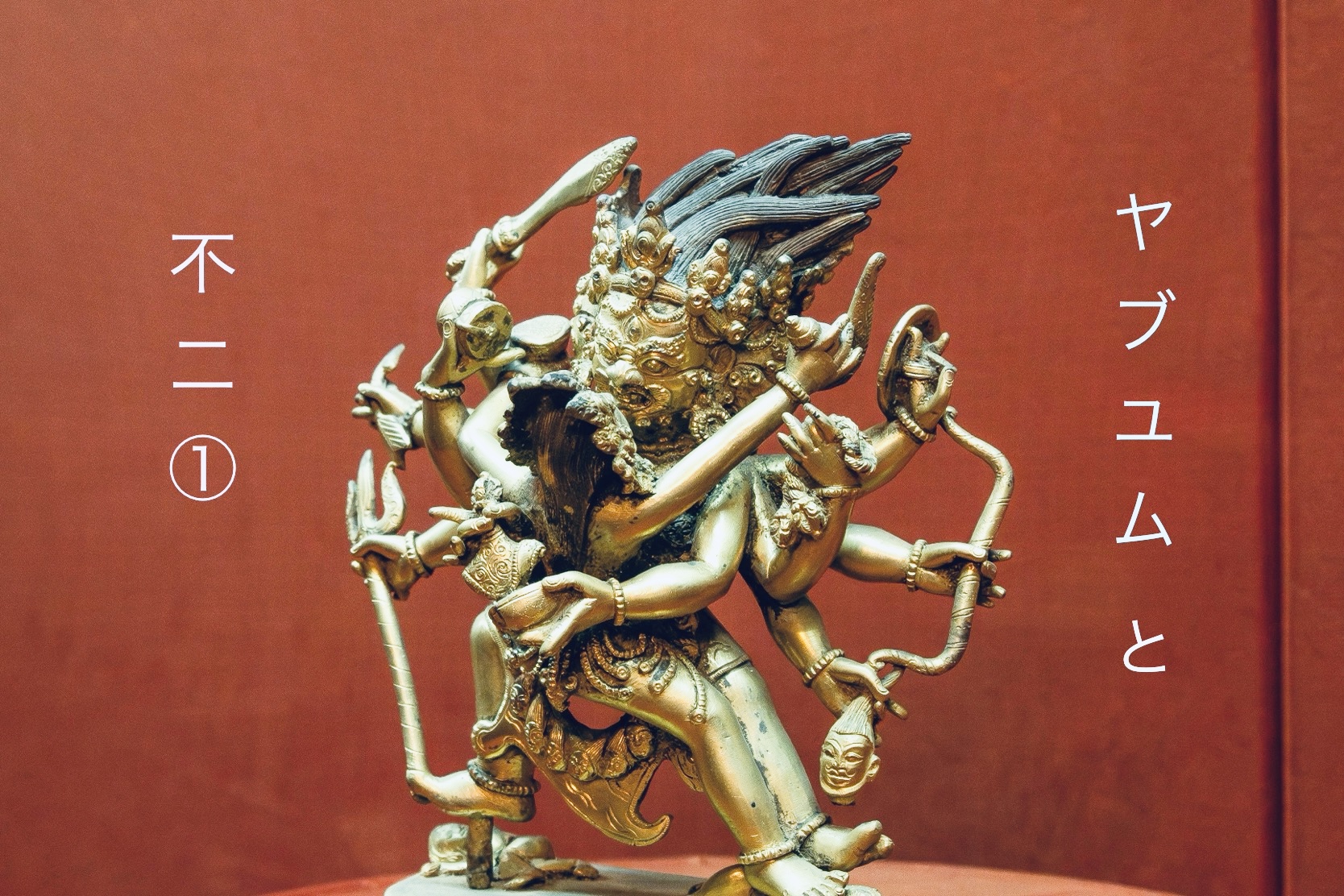

ヤブユムを観ても分かるように、何故、チベット仏教は男性的エネルギーと女性的エネルギーの合一に拘るのか。

それは、チベット仏教がタントラを重視しているからでしょう。タントラとは、経典という意味で、密教の教えそのもので、狭義では人間の性エネルギーを利用して、悟りに至ろうとする思想と行為です。秘密集会タントラや、説明タントラなどといった経典がチベットには存在します。しかしながら、僕はその内容をよく知らないので、詳しくは説明することができませんし、性的経験を通して悟りを得るというような過激な内容ばかりが注目され、誤解を受けがちな宗教なので、薄っぺらい知識であまり説明するべきではないだろうと思うのです。

そうとはいえ、性的関係を悟りを開くための手段として取り入れていた(左道タントラ)のは事実だと思います。チベットでは僧侶が実践的にタントラを行うことは禁じられ、男性的エネルギーと女性的エネルギーの合一を想い描く程度にとどめられていたようです(右道タントラ)。しかし、禁止されたということは過去に行われていたということですし、一般の在家ならば比較的行われていたことなのかも知れません。多くの女性と性的関係を持つという過激な内容のために、タントラには美化と警告の両方がなされてきました。

その儀式の美化された象徴が、いままで観ていただいてきたヤブユムであり、警告されたものがチティパティです。チティパティは、チベット仏教における墓場の主、または屍陀林王とも呼ばれ、二体の骸骨の姿で描かれます

チティパティはタントラの危険性を警告する意味だけでなく、死と再生のドラマを象徴しているとも言われます。骸骨の姿で踊っているのが死を象徴し、ヤブユムとして描かれる姿が再生を象徴します。死と再生のドラマとは、死は終わりではなく、新たな始まりや変化復活へと繋がるという考え方で、なんなら死があるからこそ新たな生命を得ることができるのです。

インドでのタントラ

そしてタントラは、仏教と同じくインドから伝わっています。ヒンドゥー教のシヴァ派の中のシャクティ(性的能力)を重視する経典であり、それは密教と同意語です。

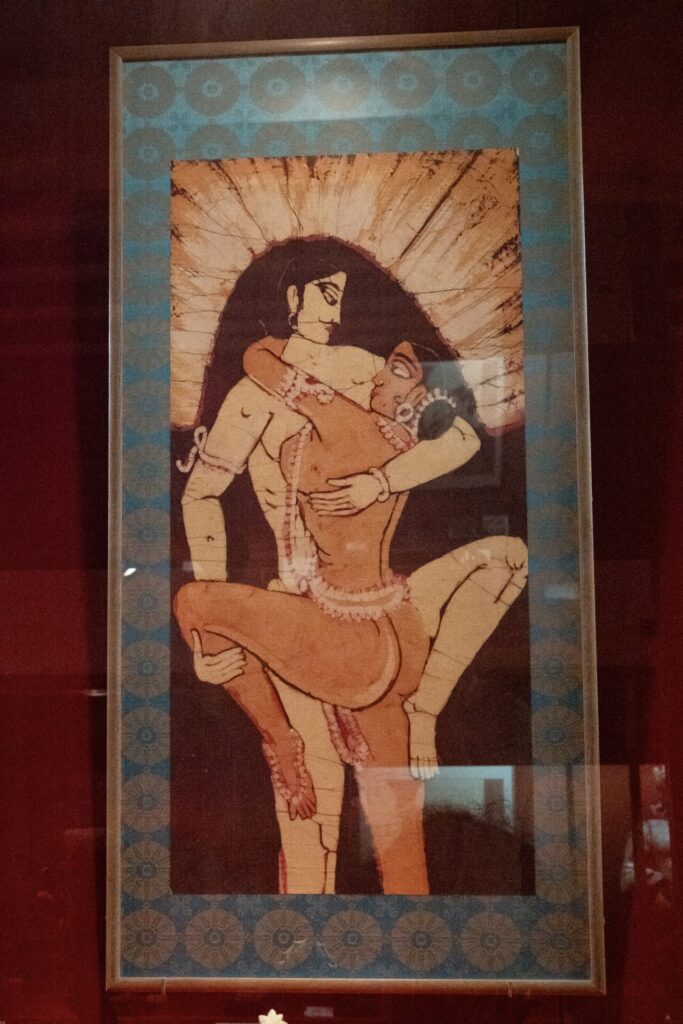

当然ですが、ヒンドゥー教のタントラでも性的エネルギーの合一が重視されます。上の写真はシヴァとパールヴァティーですが、パールヴァティーはシヴァの妻であり、ここでは女性原理、ないしは女性的性エネルギーであるシャクティを表しています。シャクティの象徴的尊格が、パールヴァティーです。

タントラでは、原則、シヴァとパールヴァティーは対のものとして表されますが、パールヴァティー単独で祀られる場合もあります。

蔓草のミトゥナ

当然、インドでもチベットのヤブユムのように、男女の合一を描いたタントラ美術は存在します。有名なものには、カジュラーホー遺跡群があります。950年から1050年にかけて建てられたといわれるヒンドゥー教とジャイナ教の寺院群で、世界遺産にも登録されています。この遺跡で特徴的なのは寺院の壁面に施された彫刻の数々です。

その彫刻はミトゥナ像と呼ばれ、男女の性交をモチーフとしています。ミトゥナ(mithuna)とはサンスクリット語で『性的合一』を意味し、『つがい』あるいは『対』ということ、つまり性行為を行う一対の男女のことです。ここからマイトゥナ(maithuna)という言葉も起こりました。性行為、つまり『つがうこと』という意味です。

上の写真は『蔓草のミトゥナたち』と呼ばれる彫刻です。蔓草の姿勢と呼ばれるヒンドゥー独特のポーズによるマイトゥナを行うミトゥナを中心とする群像を描き出しています。

ミトゥナ像もまた、シャクティ信仰を具体的に表現したものであり、男女が一体となることで完全な存在となるという思想を、性的な合一の姿で表現しています。

日本とタントラ

それでは、インドからチベットに伝わったタントラは、日本にも影響を及ぼしたのかいう疑問が湧いてくるだろうと思います。

タントラとは大きい意味では密教のことなのですから、そういう意味なら当然影響していますし、ここで扱っている性的要素に特化しても、弘法大師の伝えた理趣経などによって教えの中に組み込まれているとは感じます。ただ、悟りを得て即身成仏するための修行として、性行為が直接的に取り入れられていたかどうかは分かりません。

小説などでは、真言立川流という宗派が性行為を修行に取り入れていたとして有名ですが、実際のところはどうやら間違いではないかということです。実のところは「彼の法」集団(かのほうしゅうだん)という宗教集団が、荼枳尼天(だきにてん)を本尊とし「髑髏本尊」などの性的儀式を信奉する密教集団が、真言立川流とは別に存在したのだそうです。

ここでお断りしておきますが、「彼の法」集団というのは、「あの法を信仰する集団」という意味で、その集団の名前ではありません。名前は分かっていないようです。真言立川流の方が、「仮の法」の集団を邪教として批判したとも言われていますし、真言宗内の権力闘争の政争の具として、弱小集団が見せしめにされたのかもと言われています。今となっては知りようもないですが、火のないところに煙は立たずとも言いますし、インドやチベットと同じ性的儀式を行う信仰集団は日本にも存在していたのだと思います。

ちなみに、「彼の法」集団と呼ばれた人々が本尊としていた荼枳尼天とは、ヒンドゥー教から伝わった仏で、インドではダーキニーのことで、人肉を食う神で、カーリー女神の眷属、血と殺戮を司る夜叉女とされています。日本には、やはり弘法大師によってもたらされています。

不ニ

ここまで、歓喜神社に併設される白浜美術館の展示物を観て、溢れ返るような宗教的イマジネーションに触れてきました。そして、そこから感じたのは、それらが全霊を込めて伝えようとしていることはたった一つしかない。そして、それは『不ニ』であるということです。

ここでは男性的エネルギーと女性的エネルギーという象徴を使ってはいますが、相反する性質を持つ二つのものは、本来は対として一つであるということです。それを伝えるために、ヤブユムは、性的結合の中で絶頂しているのです。

もし、イマジネーションを言葉の世界でも自由に羽ばたかせることが許されるなら、それは対立物の統合としてのヒエロス・ガモスと言えるかも知れませんし、男性原理と女性原理の統合としてのリンガとヨーニかも知れません。そして、やはり両性具有のアンドロギュノスとしてのアルダナーリーシュヴァラなのだと思うのです。

それらは常に不ニを想起させ、それこそが本来の完全なる存在なのです。

コメント