こちらの記事は『高野山グルメ 喫茶・スイーツ編』からの続きになります。そちらの方も併せてお読み頂けると、僕が喜びます。

お土産

さて、高野山での観光も一通り済ませた最終日、お土産でも買って帰ろうかということになります。高野山にはお土産に最適な物がたくさんあります。仏教用具なら数珠や線香、可愛い仏像。お高いですが、仏像フィギュアで有名なイズムの仏像も自分へのお土産として魅力的です。もちろんもっとお高い本気の仏像も販売しています。最近人気なのは、吉祥宝来(きっしょうほうらい)と呼ばれる切り絵かと思います。

普通は宝来とだけ呼ぶのですが、干支や、宝船、如意宝珠、鶴亀、だるまなど、様々なモチーフがあり、稲わらの採れない(寒過ぎてお米が採れない)高野山で、しめ縄の代わりに使われてきたものです。年始に取り替え、一年を通じて飾っておくもので、縁起物や魔除けとしての効果があるとされています。高野山では至る所に飾られていますし、近隣の地域なら店先に飾っているのも良く見ます。かさばらず、お値段も安いのでお勧めではあります。高野山でならどこのお土産屋さんでもだいたい置いているだろうと思います。

まあしかし、宗教的なお土産は貰った相手によっては、少し重いと感じられるかも知れません。そんな時はやはり食べ物がお勧めです。胡麻豆腐や高野山豆腐(高野山では作ってないけど)、お麩や、他所ではなかなか手に入らない精進料理の食材の数々。どこのお土産屋さんでも手に入るという訳ではありませんが、周辺地域の美味しい食材もお土産として喜ばれることでしょう。しかし、まあ胡麻豆腐に関しては散々書いていますので、ここからはスイーツ、それも伝統的な和菓子に絞って紹介していきたいと思います。

上きしや 高野店

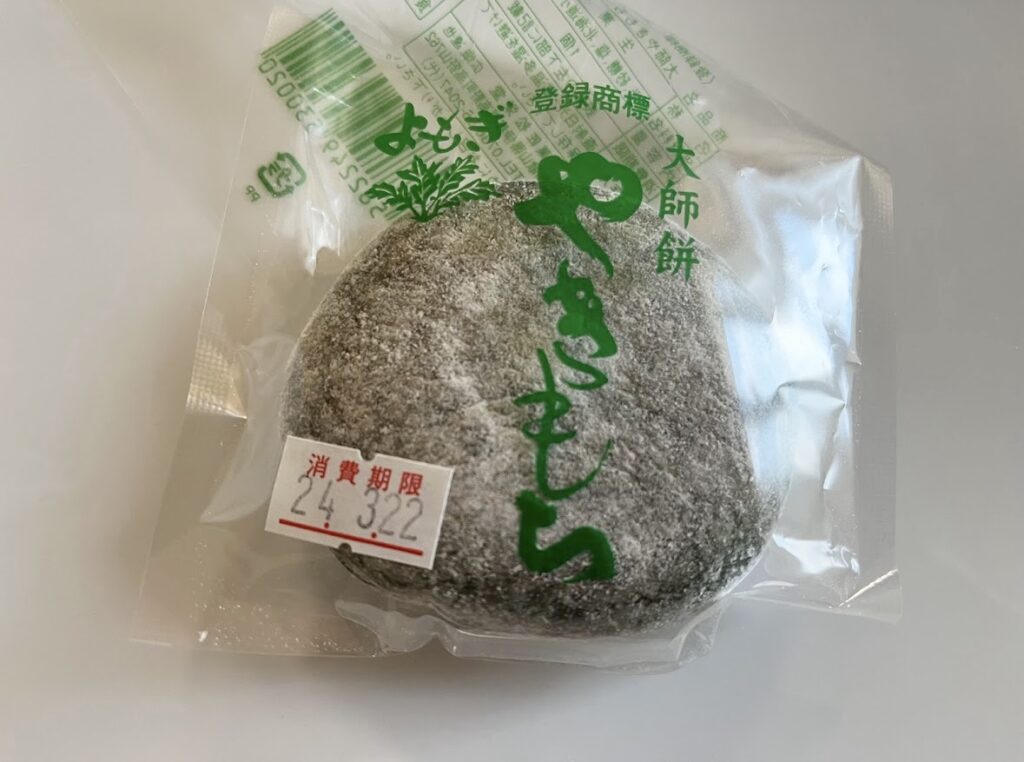

高野山には名物と言われる和菓子のお土産が沢山あります。流石、長い伝統に研かれる高野山は、和菓子のレベルもとっても高いと感じます。しかし、高野山という大きな括りでスイーツとしてのお土産を考えるなら、やはり『やきもち』ということになるのではないかと思います。「先ずは、やきもちを食べておかねば!」といった感じです。

そして、やきもちは高野山の和菓子屋さんならほぼどこでも扱っています。それでは、どのお店のやきもちを食べるべきなのかというと、やはり上きしやのやきもちということになるのではないかと思います。では、何故上きしやなのか、以前にも少し書いたことがあるのですけど、ここでやきもちの歴史を振り返りながらお話ししていきます。

弘法大師・空海が高野山を開いた時に、老婆が作っていた塩焼き持ちが始まりと伝えられています。その味が「花坂のやきもち」として評判になり、鎌倉時代には砂糖が使われるなどして、現在の形になったとのことです。つまり、塩焼き餅時代を含めれば1200年以上の歴史があり、年代だけをみれば、弘法大師が口にしていたかも知れないのです。花坂というのは地名で、九度山方面からの道と、かつらき方面から来る道のだいたいの合流地点になります。弘法大師が歩いた、慈尊院から続く町石道もこの辺りを通ります。かつては高野山参拝の宿場町として栄えた場所です。

いまも数件のやきもち屋が建ち、中でも「上きしや」が有名で、創業300年以上の歴史を持ちます。その上きしやが高野山に出している店舗が、『上きしや 高野店』です。つまり連綿と続く、高野山やきもちの歴史の、ある意味ここが始まりであり到達点なのです。と、大袈裟に語りましたが、花坂店、高野店を含め、お店はいたって控えめな規模です。高野店においては両側のお店に挟まれ、ぎゅうぎゅうになってます。

バスや電車で高野山を訪れる人は花坂店に立ち寄ることはできないので、必然的にこちらのお店で購入することになります。やきもちのお味はまったく同じで、こちらでは店内飲食もでき、やきもち以外にぜんざいなどの甘味メニューも楽しむことができます。

やきもちは、餡の入ったお餅を薄く伸ばし、その両側を香ばしく焼いたものです。「それだけ?」って思う方も多いでしょうが、それだけです。そしてお味もなんの捻りもない素朴なものです。ただまあ、なんの捻りもなく300年以上愛されるのは、それがそれ以上捻る必要のない本物だからなのだと思います。

南峰堂本舗

大門をくぐって直ぐの右手にあります。趣きある建物の佇まいが、まるでタイムスリップでもしてしまったような気分にさせます。参拝者向けのお茶屋さんとして、大正時代に創業したのだそうで、その詫びた趣にも確かに納得です。

僕が訪れたときは、写真を見ていただければ分かるように大雪のため、扱っている商品は酒饅頭とやきもちしかなかったです。ちなみに、冬の高野山はオフシーズンのため多くのお店が閉まっています。高野山を思う存分楽しみたいなら、12月から3月の間はやめておいた方が無難です。しかしながら、雪に覆われた冬の高野山は、清浄な美しさか冴え渡るようで、一度で良いから見てもらいたいと切に願う風景ではあります。

左側二個が酒饅頭、右側二個がやきもちです。通常はこれ以外にも沢山の種類を置いているのですが、そうであったとしても、この二種は必ず食べておきたいところです。特に、酒饅頭は本家を名乗る名物で、控えめな甘さが小豆の美味しさを際立たせている、澄んだ味わいの餡子でした。

ちなみに酒饅頭には『酒』という焼印が押されていることが多いですが、ここのは8の字でした。てか、亀甲模様なのでしょうか、縁起の良い亀に見立てているのかも知れません。

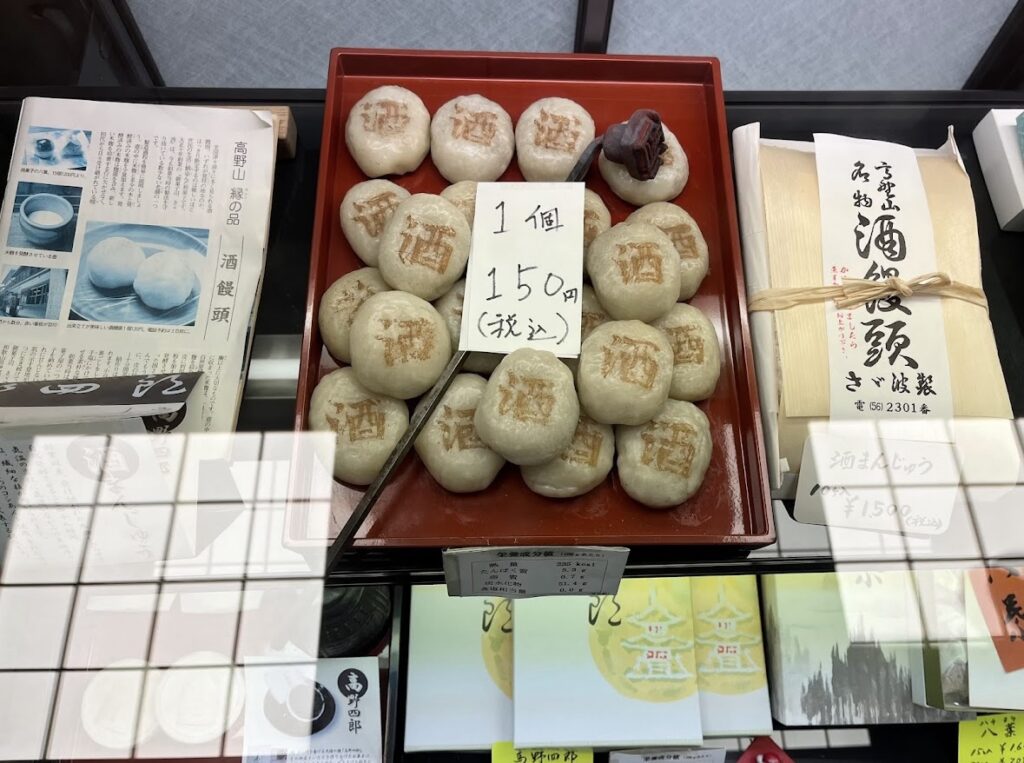

さゞ波

こちらも酒饅頭が有名なお店。ほんのりお酒の香りが香る酒饅頭は、それほど甘くなくて餡子の量も少な目。その分皮が厚目で、小さなあんぱんを食べているような気分になります。

甘さ控え目で、小振りなサイズなこともあり、二、三個ぐらいならぺろっと食べてしまえます。ちなみに、こちらの酒饅頭には『酒』って文字がきっちり焼印されていました。

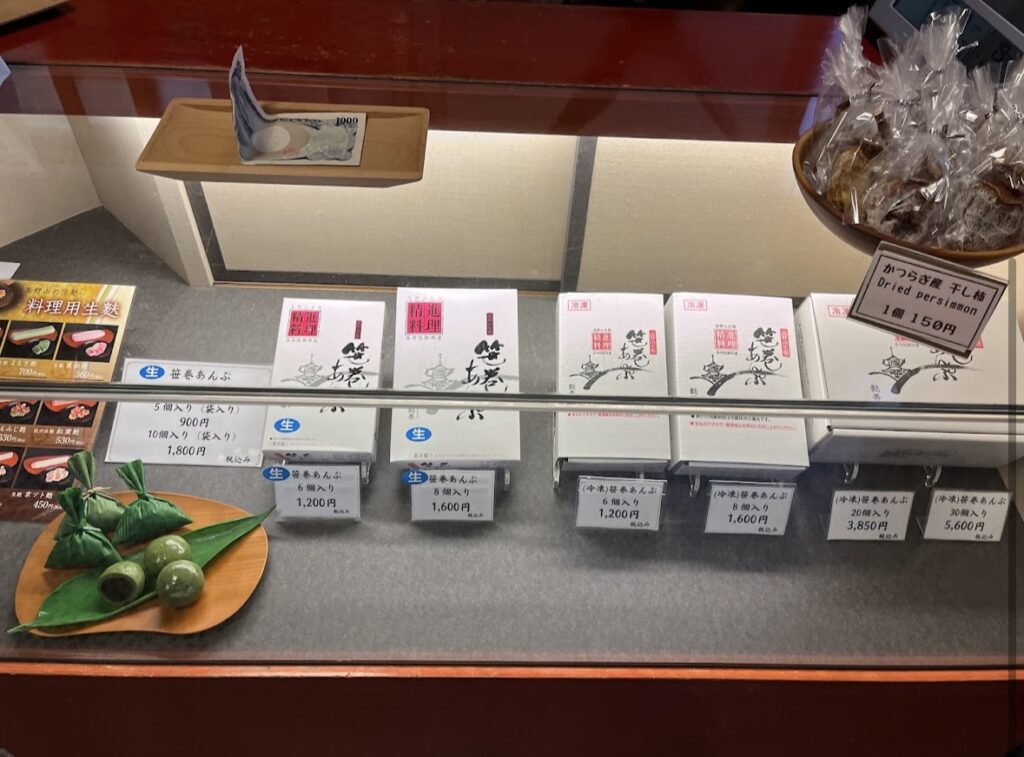

笹巻あんぷ麩善

笹巻あんぶという、最近高野山で生まれた和菓子があります。こし餡を生麩で包み、熊笹の葉で巻いた生麩の饅頭です。つまり、笹で巻いた餡子の入ったお麩で、笹巻あんぷなんですね。元々は、精進料理の食材の一つだったものに改良を加え、それ単体で和菓子として食べられるように昭和62年に開発したのだそうです。最近と言いながらもかれこれ40年程前のお話ですが、やきもち1200年の歴史を思えば、つい昨日の話のようなものです。

滑らかな舌触りのこし餡と、熊笹の清涼感のある香り、お餅では絶対に表現できない生麩ならで歯の切れの良い食感が魅力です。あまり、他では経験できない個性的な美味しさがあります。高野山の新しい名物として人気急上昇中の和菓子で、一度は必ず食べてもらいたいと思います。

しかしながら、問題があるとすれば店舗が街の中心地から少しばかり遠いことです。金剛峯寺の横を町役場の方向に進み、女人堂の方に曲がると右手にあります。まあ、散々歩き回る高野山では大した距離ではないかも知れませんが、何かのついでで寄るのではなく、笹巻あんぷを買うためだけに歩くことになるので少々気分が萎えるところではあります。

ただ、これには一つだけ打開策があって、実は、高野山を訪れたなら必ず歩き、お土産物を物色することになる小田原通りのお土産屋でも購入することができるのです。そのお店が土産物屋の『西利』です。更にこの西利には、『御茶処 西利』というカフェが併設されており、そこでは笹巻きあんぷをその場でいただくことができるのです。まあ、お土産として買うよりほんの少しだけ割高ですが、雰囲気の良いお店なので場所代としては安いものだと思います。

そして、お土産として買って帰ったなら是非試して頂きたい食べ方があります。一つは常温で普通に食べる食べ方。もう一つはトースターでほんの少し笹の葉を焦がして食べる食べ方。最後は冷蔵庫で冷やして食べる食べ方です。常温でなら先にお伝えした美味しさですが、焦がすと笹の葉の香りが際立ち、冷やすと生麩のシャキッとした食感が際立ちます。僕は冷蔵庫に入れて冷やして食べるのが好きですね。本当に新感覚の不思議な和菓子だと思います。

松栄堂

ここは和菓子屋さんというよりお土産屋さんといった印象。和菓子は店頭に数種類置かれているだけで、あとはお土産や仏具を販売しています。ちなみに、すぐ近くに別館がります。売っている物も同じですので、こちらで品切れの場合は別館の方へ案内されます。

このお店にはかるかや餅という名物があるのですが、それと同じくらいお店そのものが素晴らしいと感じます。創業安政元年(1854年)と高野山最古の老舗和菓子店です(上きしやの方が古いですが、花坂のお店ですから)。お店の中に入るだけで、高野山に来たんだなっていう実感が湧いてきます。老舗の余裕か、無理に営業を掛けられる訳でもなく、程良く親切で、あくせくしていない高野山らしさを感じます。お店の中を歩いているだけで、何だか癒されてしまうのです。

置いてる和菓子の種類は少ないですが、正に少数精鋭といった感じで、どれもとっても美味しいです。しかしながら、やはり名物であるかるかや餅がとても美味しい。餡子を包んだ柔らかいお餅の上から、沢山のきな粉がまぶされています。口当たりの良いお餅と奥深い餡子に、きな粉のふくよかさと香ばしさが付け加わり非常に個性的な味わいです。

ちなみにこのお餅の『かるかや』という名称は、近くにある苅萱堂(かるかやどう)に伝わる悲しい物語に由来しています。

※

筑紫の国の領主・加藤左衛門 繁は、妻・桂子と千里の確執を知ります。自らの罪深さを知った繁氏は領地も地位も捨て、高野山に上り修行の日々を送りました。やがて茂氏は苅萱道心と呼ばれるようになります。父が高野山で修行をしていると聞き及んだ息子の石童丸(14歳)は、父への一目会いたさに母・千里を伴って高野山へと向かいます。しかし、当時の高野山は女人禁制ですから、母の千里はあと少しというところでふもとに留まることになるのです。母を残して高野山へ登った石童丸は、苅萱道心に出会い「あなたは、私の父ですか?」と問い掛けます。物心のついた頃には居なくなっていた父の顔を、石童丸は知らなかったのです。修行の身であった苅萱道心は息子・石童丸に向かって「そなたのたずねる人は、すでにこの世の人ではない」と言い事実を伝えることはしませんでした。落胆した石童丸は、千里の元へ帰ろとします。しかし、その時、千里は急病のために既に亡くなっていたのです。帰る場所をも失った石童丸は再び高野山に戻り、苅萱道心に弟子入りを志願します。師弟となってからも、生涯にわたり父と息子であることは伏せられ、隠し続けられたのでした、というお話です。僕の個人的感想ですが、苅萱道心と石童丸は師匠と弟子という関係を借りて、父と子という関係、もしくはそれ以上の関係を濃密に生きたのだと思います。

お店の近くにある苅萱堂の内側には、その物語りがぐるっと一周に渡って絵巻物として描かれています。かるかや餅を楽しんだ後は、苅萱堂を一緒に楽しんでみるのも一味違った高野山の楽しみ方かと思います。

ちなみに、僕はこのお店の黒糖せんべいが大好きです。サクッと軽いせんべいの歯触りと、しっかりとした豆の固さの相対的な面白さ、黒糖の深みとニッキ?の刺激。とっても美味しいせんべいなので、かるかや餅と一緒にお楽しみ下さい。

みろく石本舗 かさ國

最後に紹介するお店ではありますが、高野山の和菓子屋と言って、まず最初に思い浮かぶのが『みろく石本舗・かさ國』ではないでしょうか。小田原通り上の便利な場所にあり、奥之院参道の入口一の橋までの途中、金剛峯寺寄りの場所にあります。まずまず高野山の中心部と言って良いのではないかと思います。ちなみに、中の橋から奥之院に入る入口付近の中の橋会館にもかさ國・中の橋店があります。やはり小田原通りの方がお店の趣きもあり品数も多くてお勧めですが、奥之院参拝後に時間のない時などは、とても便利な選択肢だと思います。

お店の入り口には、木箱が並んでおり、ガラス蓋の奥には沢山の種類の和菓子が並んでいます。やきもち、くるみ餅、甘酒饅頭、芋焼、六方焼き、三笠などが定番で並んでおり、季節などにもよると思うのですが、鶯餅や、イバラ餅などが並んでいることもあります。定番でのお気に入りは、芋焼きか六方焼き。イバラ餅はかしわの葉の代わりにイバラの葉を使ったもので、その香りの素晴らしさに酔いしれました。確かに好みはあるとしても、どのお菓子も抜群に美味しいのです。

その美味しさの一番の秘密は餡子にあります。スッキリと濁りのない透明な味わいでありながら、繊細さと力強さを両立しています。十勝産の小豆を主に使用し、自社工場で生産し、鮮度を維持するために他社には一切卸していないそうです。ここでしか味わえない拘り抜かれた餡子なのです。餡子の芳醇な味わいが、まるで舌に絡み付いてくるようでした。素朴で野生味のあるやきもちさえも、ここの餡子だと高級菓子のような味わいになります。それから、これらのお菓子はお店の飲食スペースでそのまま食べることもできます。いつもは無料でお茶が振る舞われていますが、人手不足か何かの都合で最近伺ったときは提供されていませんでした。

高野山の和菓子屋にはどの店にも看板になるお菓子がありますが、この店の場合は文字通り看板になっているみろく石と、お金の形をした高野通宝ではないかと思います。ひじり羊羹も有名なのですが、僕は食べたことがありません。みろく石と高野通宝に関しては、持ち帰りのお土産がメインで奥のショーケースに入っています。しかし、実は一個からの販売もしており、お店で食べて帰ることもできます。これらのお菓子も、餡子が抜群に美味しいです。ちなみに、みろく石というお菓子の由来に関しては、『高野山と 弥勒信仰』という記事でも紹介していますので、そちらの方も併せてお読み下さい。

※

まあ、長々と高野山グルメについて書いてきましたが、美味しいものは人それぞれ、一度は高野山にてお試しあれ。

コメント