この記事は『高野山グルメ ランチ編』からの続きになります。そちらの方も併せてお読みください。

喫茶店

高野山には、多くの喫茶店やカフェがあります。もちろんランチも扱っていますので、厳密にランチ編と分けることはできないのですが、僕がコーヒーを飲んで休憩するために利用したというだけのことです。高野山はとにかく歩くことになりますので、ちょっと休憩できる場所は非常に重要になります。

ひぐらし

だいたいのお店は、何度か話に出している高野山のメインストリート上にあります。メインストリートと呼んでいますが、行政としての正式名称は、和歌山県道・奈良県道53号高野天川線です。高野山と天川村を繋ぐ道の一部なんですね。

天川村という名前を聞いて、スピリチュアル好きの方なら聞き覚えのある人も多いかも知れません。スピリチュアル好きの聖地としての天河神社や、修験道の聖地・大峰山参拝のベースキャンプとなる洞川温泉のある村です。山の中に突如として現れる集落ですが、2012年のアセンション騒ぎの時は、天河神社を中心に摩訶不思議な人々が集まり盛り上がっていたのを覚えています。

ただ、高野山と天川村を繋ぐ道としてではなく、高野山のメインストリートとしての名称もあります。小田原通りというものです。金剛峯寺前から、一橋までの間が小田原通りと呼ばれています。それでは小田原通りの反対方向、金剛峯寺前から大門までの道を何と呼ぶかは分かりません。また調べておきます。

そしてこの小田原通りには、沢山のお店が軒を並べているのです。この『ひぐらし』もその中の一軒になります。昭和39年創業の喫茶店で、店内には流れた歳月が染み込んでいるようでした。昭和レトロな店内は、これぞ高野山という趣きがあります。やはり、こういう味わい深い趣きは実際に時間を積み重ねなければ生まれないものなのです。

抹茶ガトーショコラと自家製チーズケーキをコーヒーで頂きました。お味は昭和という訳ではなく、他のお店と比べても十分に美味しかったです。しかし、店内すべて喫煙できるのは昭和だなって感慨深かったです。喫煙者の方は、煙草を吹かしながら、あの頃の時間に身を置くのも粋なものかも知れません。

Cafe 木の実

こちらも昭和レトロな喫茶店。ただ、扱ってるのはコーヒー一種だけなので正確にはコーヒーショップと言ったところでしょうか。お店は壇上伽藍の道路を挟んだ斜向かいにあるのですが、それでなくても目立たない外観の上、お昼前には閉店してしまうので、発見することさえ困難なお店です。ただ、知る人ぞ知るといった感じで地元の方々の憩いの場となっています。

たまたま迷い込んだ外人さんが、大きな背中を小さく丸めてコーヒーを飲んでいる姿がとても可愛らしいです。コーヒー自体も昭和だなってお味でしたが、サイホンで淹れてくれるコーヒーは今では希少なのではないかと思います。

閉店するのが早いのに比例して、開店するのも朝7時と早いです。高野山の清浄な朝の空気を感じながら、コーヒーを楽しむのも良いのではないかと思いました。

山椒専門店 平野清椒庵

こちらは小田原通りにある山椒の専門店です。ここで扱っている山椒は『ぶどう山椒』といい、とても香り高いです。鰻のパックを買ったときに付いてくるのとは別物です。高野山にほど近い、日本一の山椒の産地である和歌山県有田郡有田川町の清水地域で作られています。沢山の種類の山椒を使った商品が販売され、お土産や贈答品にちょうど良いのではないかと思います。

山椒の素晴らしさは確かに分かった。しかし、この記事は喫茶・スイーツに関することでしょ?と思われる方もおられると思います。その通りなのです。このお店では山椒を使ったスイーツも販売しているのです。僕が伺った時は、山椒トッピング・ソフトクリーム、もちもちわらび餅、山椒トッピング・わらび餅ソフトを販売していました。僕はソフトクリームを頂きましたが、驚かされる美味しさの発見でした。だから、山椒なんて鰻にかけるか、麻婆豆腐に入ってるかしか食べ方を知らないのです(普通の人はそうだと思う)。

濃厚なソフトクリームに山椒を振り掛けて食べるのですが、これが予想外の美味しさです。ふくよかなミルクにスッキリとしたキレの良い香りが付け加わることで、非常に立体的な味わいになります。そして、山椒は小袋に入ったものを自分でその都度振り掛けますので、香りが抜けることがありません。

テイクアウトして食べるのも良いですし、少しなら飲食スペースもあるので、店内で食べることもできます。一口食べれば、きっと山椒の可能性に驚かされることになります。

Koyasan cafe it

最近できたばかりのカフェですが、店舗が直ぐに移転していました。僕が訪問したのは旧店舗で、移転した後はまだうかがっていませんが、お店の雰囲気は大して変わっていないだろうと思います。以前は中央食堂・さんぼうの北側、小田原通りからは少し離れた場所にありましたが、移転先は小田原通りなので、より利用しやすくなったのではないかと思います。

移転前の店舗ですが、とってもお洒落でセンスの良いお店でした。いわゆる今どきのカフェっていう雰囲気で、高野山にありがちな昭和レトロな日本的雰囲気ではありません。しかし、高野山的であるかどうかは関係なく、素敵なものは素敵なのです。

プリとティラというスイーツとコーヒーを頂きました。プリとティラは、お店のオリジナルのスイーツだと思うのですが、下がプリンで上がティラミスという二つのスイーツを一つにした食べ物。ふくよかなプリンと濃厚なティラミスの美味しさが相乗効果を発揮します。そして、コーヒーの方も酸味のない深煎りで、ティラミスに入っているチョコレートとピッタリの味わいでした。

僕が訪問したときは、お客様のほとんどが外国の方でした。お洒落な店内と相まって、海外のカフェに居るような気分がしました。

高野山 café雫

一言で言えば、とても使えるカフェという印象です。高野山デジタルミュージアムと施設の中にあり、カフェができる前はチベット密教などに関する展示も行われていたと思います。いまもVRを使った展示なども行っているようですが、チベット密教に関するものは残念ながらやっておられないようです。ちなみに、高野山周辺の特産物などを扱うコーナーをありました。

高野山デジタルミュージアムの利用は、やはり『高野山 café雫』がメインになるだろうと思います。そして、その利用が大変便利なのもこのカフェの特徴です。特徴の一つとしてまず挙げられるのは、店舗の立地です。高野山の中心、金剛峯寺前駐車場の直ぐ隣になります。高野山の観光では、大門と奥之院の間、東西5キロのメインストリートを行き来することになります。その中心にあるということは、何処に行くにも等しく起点になり得るベースキャンプのような場所であるということです。金剛峯寺を見た後次は何処に向かうのかを考えるにも、奥之院から帰ってきて大門に向かうまでの疲労回復の休憩にも、ちょうど良い場所にあるのです。

もう一つの特徴として入りやすいというところにあります。どのお店もそのお店を利用する目的を持って入店することになります。しかしながら、この店は複合施設であるために、「どんなもんだらう?」程度の気持ちでうかがうことができるのです。さらに、店員さんと客席との間に、構造的な距離感があるので、不必要に干渉されず時間を過ごすことができます。コーヒーを飲みながらブログやSNSの更新といった作業スペースに使うのにも向いています。そういった用途で使えるお店が、高野山にはあまりないのです。

メニューは軽食やスイーツを中心にしており、コーヒーは猿田彦珈琲さんがプロデュースしています。豆のブレンドは2種類の中から選べました。僕は深煎りを選びましたが、お値段からすればそんなものかなってのが正直な感想。しかしながら、やはり『使えるお店』として貴重だなって感想は変わらないです。

梵恩舎

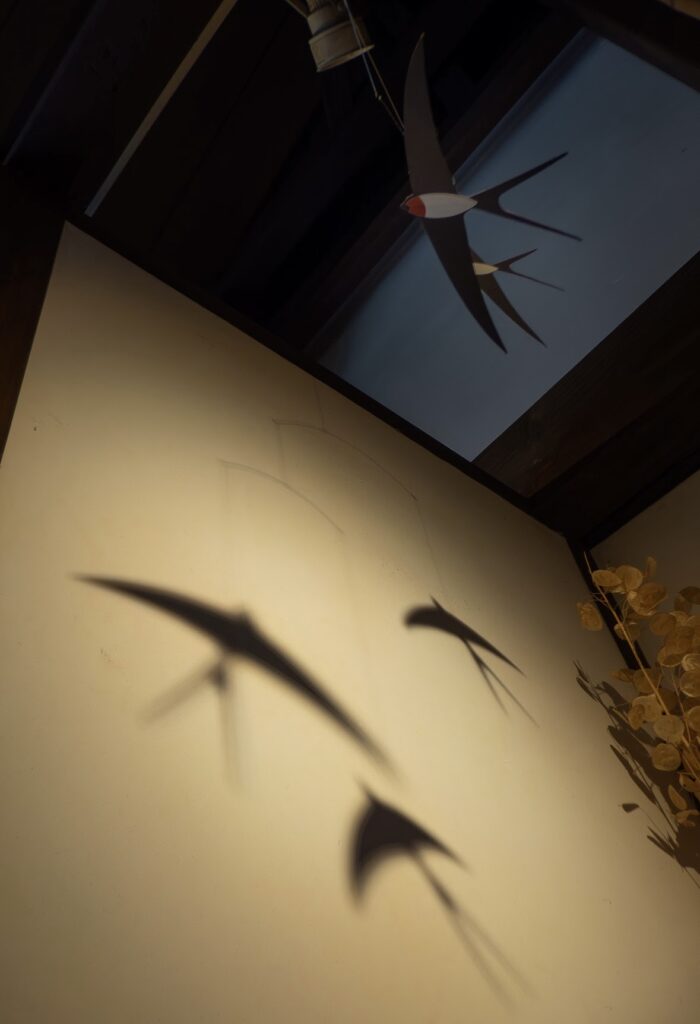

僕が、現在、高野山で一押しのカフェです。小田原通りを金剛峯寺から奥之院に向かって少し進んだ左手にあります。ギリギリ中心地と言えなくもない距離です。店の入り口は狭くメニューの看板が立てかけてある程度で派手な看板などはありません。外からでは店内の様子が分かりにくい構造なので、少し入り辛いかも知れません。

ただ店内に入ってみると、素晴らしい感性に満ちた空間が広がっています。それは、一つの世界観と言っても良いものです。日常ではない感性の世界に迷い込むような、刺激的な体験ができます。

ランチも有名で、メニューはすべてビーガン対応の菜食になります。僕は喫茶として利用しましたが、それももちろんビーガンです。動物性の食材を使っていないと、何処か物足りなくなるタイプの人間ですがこちらではそのおいしさに目を見張りました。ケーキのセットを頼みました。お勧めのケーキを訪ねたところ、「今、オーブンから出てきたばかりのがあります」と言われました。そんなことを言われたら頼まないわけにはいきません。林檎とクルミ、豆腐のケーキを頼みました。

林檎と胡桃は、香ばしさと優しさが共存する美味しさ。豆腐のケーキは、レアチーズケーキを模して豆腐から作られています。レモンの酸味の向こうにしっかりと豆腐が感じられ、それでもやはりレアチーズケーキなのです。共に素朴で優しい味わい。使われている素材の美味しさを味合わせてくれる一品でした。一緒に頼んだコーヒーは深煎りで僕好みのお味。お値段も他のお店よりかなり安かったと思います。

お客様のほぼすべてが外国人というお店でしたが、世界の方に日本のカフェ文化の素晴らしさを伝えることのできる名店でした。

※

また少し長くなりましたので、ここから『高野山グルメ お土産・和菓子編』に続きます。高野山への愛がついつい溢れてしまうのでした。

コメント