『5匹の猿の実験』というのをご存知でしょうか。形骸化したルールが、どうやって出来ていくかを伝える寓話なのですが、今回はこのお話から始まります。

5匹の猿の実験

5匹の猿の実験と言われてはいますが、どうやら実際に行われた実験ではなく、実験の体裁で語られた寓話のようです。簡単に内容を書いておきます。

※

実験者は、5匹の猿を檻の中に入れます。檻の中には梯子が設置されていて、その上にはバナナが置かれているのです。1匹の猿が梯子を登り、バナナを取ろうとします(猿なので)。すると、仕組まれていた設備で、登らなかった残りの猿に冷水が浴びせかけられることになります。それが繰り返されると、梯子を登ると冷水が掛けられるという関連性に気付き、冷水を掛けられたくない残りの猿は登ろうとする猿を攻撃し登らせまいとするようになるのです。当然、攻撃されては堪らないので、誰も梯子を登らなくなります。

5匹の猿の内の1匹が、新し猿と入れ替えられます。新しく仲間に入った猿はバナナを見付けると、早速梯子を登ろうとします(猿なので)。しかし、冷水を掛けられることを知っている他の猿に攻撃され、登ることを止めます。新しい猿は、梯子を登れば痛い目に遭うということを学ぶ訳です。そして、その猿は、冷水を掛けられることも知らずに、梯子を登ることを止めるのです。

次々と、ただし1匹ずつ、古い猿と新しい猿を入れ替えていきます。すべての猿が入れ替わると、冷水を掛けられたこともないのに、梯子を登ろうとしない猿の集団が出来上がるのです。そして、ここで重要なことは、冷水を掛ける設備はとうの昔に取り外されているということです。梯子を登っても、冷水を掛けられることはもはやありません。しかし、猿たちは梯子を登らないためその事実を知ることもありませんし、そもそもなぜ梯子を登ってはいけないのかも知らないのです。そこには、例え梯子の上にバナナがあっても、その梯子を登ってはいけないというルールがあるばかりなのです。

これがルールが形骸化してしまう過程です。ルールが生まれた理由も知らず、ルールを守る理由も分からないまま、ただルールだけが存在する。それは、誰も何も得をしない、ルールの為のルールのような、形骸化したルールです。そして、その形骸化したルールに縛られ、身動きできない愚かな状態が発生します。

身近な例

ここまで読んだ多くの方が、「だって猿だから。あたしは人間だし」と思っておられると思います。自分なら、そんな愚かな状況には陥らないと考えられることでしょう。確かに、あなたならそうかも知れない。しかし、人間なら大丈夫というのは少々言い過ぎかとも思うのです。

※

これは僕の働いていた会社での出来事です。かなりコンプライアンスのしっかりした大手企業でした。出勤時間もフレキシブルで、会社側は残業の強要などもできません。僕は、そんな自由な雰囲気が割と気に入っていました。

しかし、そこにとある上司が登場します。その上司は自分の業績を上げるために、部下に残業をさせたかったのです。ただ、コンプライアンスの厳しい会社だったので、残業を強要することはできません。そこで上司は、もともとフレキシブルだった全員の始業時間を出来る限り早い時間に指定しました。

そうすると、退社時間も早くなるはずなのですが、相手先の都合もあるので早く退社するわけにはいきません。さらに、上司は定時で帰る場合は連絡が欲しいと言い始めたのです。そうなると、相手先への必要性と連絡する面倒臭さから、全員がなんとなく残業することになったのです。ここまでが梯子を登ると冷水が掛けられ、すべての猿が梯子を登らなくなった状態です。

ただ、入れ替わりの多い職場ですので、新しい従業員も次々と入ってきます。新しく入ってきた従業員は、先輩たちが残業しているのを見て、自分だけが定時で帰るのは申し訳ないと残業することになります。ただ、その従業員は残業する発端になった経緯を知りません。これが、古い猿と新しい猿とが入れ替わった状態です。

その後も、人員は次々と入れ替わっていきます。ことの発端を知らない新しく入った従業員が先輩になり、更に新しく入った従業員が誰も発端を知らないルールに従います。そして、その時には、発端を作った上司はパワハラで左遷され居なくなってしまっていたのです。冷水が掛けられることもない、その事実すら知らないのに梯子を登らない猿の群れ、つまり形骸化された無駄なルールだけが残った状態の完成です。

あなたはどうか?

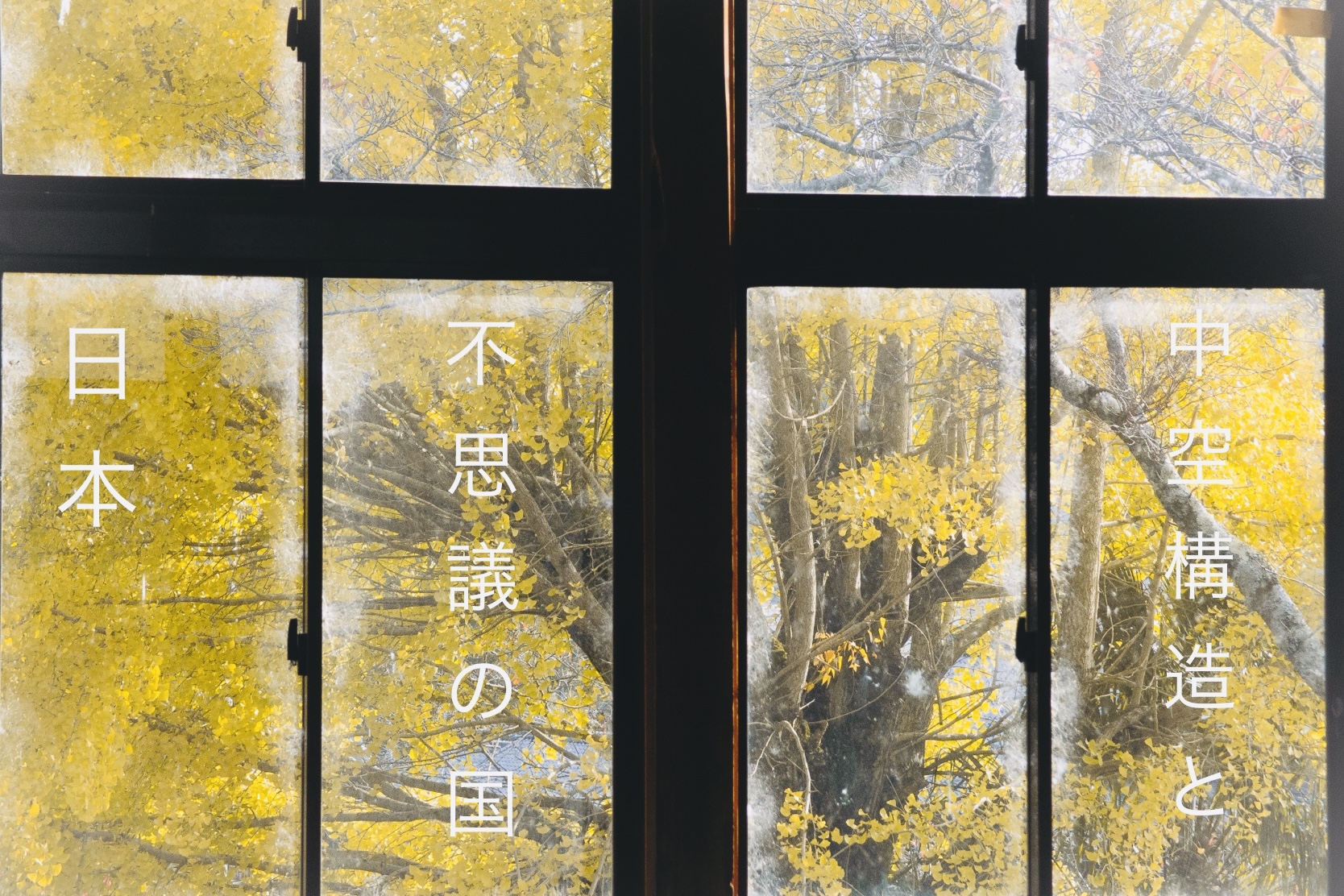

ここまでお話ししても、自分とは関係ないと思われる方もいらっしゃるかも知れません。お前の働いて会社の人間が猿レベルだっただけだろうと考える方もいらっしゃることでしょう。確かに、そうでないとは言い切れません。思い当たることは多数あります。しかしながら、形骸化したルールは社会の中にこそ存在し、社会に属している者ならあまねくその影響を受けているのです。

少し話しは変わりますが、年始には『明けまして、おめでとうございます』と挨拶しないでしょうか? 聞くまでもなく、みなさんはそう挨拶していることでしょう。しかしながら、何がおめでたいのでしょうか? 年が明けて新しくなったら、何故めでたいのでしょうか? 多くの人は明確に答えられないと思います。まあ、世界的に観ても、『ハッピー・ニューイヤー』なのですから、年が新しくなったからハッピーで問題はありません。しかしながら、日本の場合は、実感に若干の特殊な事情があります。

日本は、古来数え年という年齢の数え方を採用してきました。数え年とは、生まれた日を1歳とし、元日を迎える度に1歳ずつ歳をとっていく年齢の数え方です。現在は西洋式の満年齢が採用されていて、1年の内の出産された日を誕生日としていますが、過去には1月1日がすべての人の誕生日とされ、1月1日に全員が1歳歳を取ったのです。そして、それは人間だけに止まりません。人間の属する社会、動物や自然、森羅万象が同時に歳を取ったのです。つまり、1月1日の元旦は、この世に存在するあらゆるものの誕生日だったのです。

そう思えば、『明けまして、おめでとう』の『おめでとう』に、何故おめでたいのかという実感が持てるのではないでしょうか。しかし、明治時代初めに満年齢の使用が法律で規定されます。民間では戦後まで数え年が使われましたが、1950年に施行された「年齢のとなえ方に関する法律」により完全に満年齢に切り替わりることとなりました。

そして、今となっては数え年で年齢を数えていたことも忘れ、1月1日が森羅万象の誕生日であったことすら忘れられているのです。それなのに、人々は今年の元旦にも、『明けまして、おめでとう』と言うのです。つまり、何故、梯子を登ってはいけないのかも知らず、しかし何故か梯子を登らない、ルールに縛られたお猿の群れの完成です。

1匹の猿として

さて、ここまで話を進めて、猿の実験と年始の挨拶を無理矢理こじ付けてまで、僕がみなさまに何を伝えたくてこの記事を書いたのかということです。ここまで読み進んで頂けたあなたは、形骸化されたルールに気付き、その束縛から解放されようなどといった高尚なメッセージなのか、それとも、お前は結局猿なんだということを伝える、手の込んだ皮肉なのかと思われているかと思います。

しかしながら、そんなことでもありません。そうでないとも言い切れませんが……。僕が伝えたかったのは、一年間このブログにお付き合い頂いたあなたへ、そして運悪くこのブログを覗いてしまったあなたへの、感謝の気持だったのです。

1匹の猿として、明けまして、おめでとう! 今後とも、引き続きよろしくお願いいたします。

コメント