あなたは、頭山という落語の演目をご存知でしょうか? 江戸落語では『頭山』、上方落語では『さくらんぼ』と呼ばれる噺で、ケチ落語の枕として使われるネタです。非常に不条理で、壮大なビジョンを持ち、かつ馬鹿げています。まあ、江戸時代のSFコメディーといった内容です。以下にあらすじを書いておきます。

頭山(さくらんぼ)・あらすじ

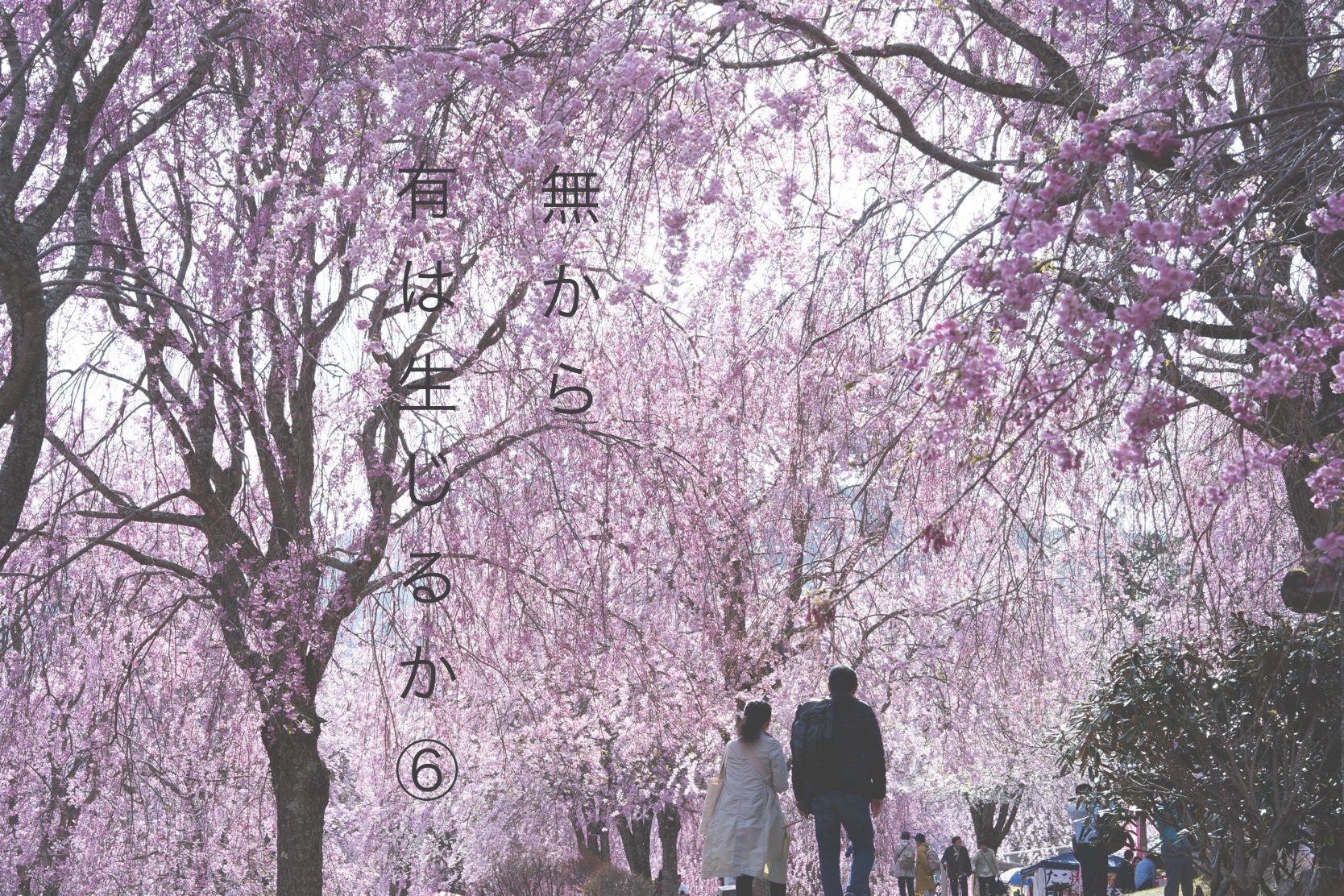

咲き誇る桜の下で、大勢の人が趣向を凝らして花見をしています。どケチの吝兵衛(けちべえ)さんもそぞろ歩きながら花見をしていました。しかし、吝兵衛はどけちですから、飲まず食わずでただ花を見ながら歩くだけです。すると吝兵衛は地面に、さくらんぼが落ちているのを見付けます。これ幸いと、吝兵衛は拾い食いを始めるのです。そして、吝兵衛はどケチですから、捨てるのがもったいないと、そのさくらんぼを種ごと飲み込んでしまうのです。

翌朝、吝兵衛は頭に激痛を感じて目を覚まします。なんと頭のてっぺんから、桜の芽が芽吹いていたのです。せっかくタダで芽吹いたのだから抜いてしまうのももったいないと、吝兵衛はその芽をそのままにしておきます。桜の木はみるみる内に成長し、ついには近隣で一番の桜を咲かせる巨木となったのでした。

そうなると、噂を聞き付けた近隣の住人たちが『頭山』と名付けた吝兵衛の頭に登り、飲めや歌えのどんちゃん騒ぎを始めます。終いには立ち小便までする始末。これは堪らんと吝兵衛は知り合いの植木屋に頼み、その桜の木を根っこから引き抜いてもらいます。そして、引き抜いた後の頭には、大きな穴が空いてしまうのでした。

穴が空いたことも気にせず歩いていると、そこに雨が降り始め、今度は頭の穴に水が溜まってしまうのです。しかし、吝兵衛はどケチですから、溜まった水ももったいないとそのままにしておくのです。その内、頭にできた水溜りには、ボウフラか沸き、フナや、鮎、鯉に、海老、蟹が住み始めます。頭の上の水溜りは、いつしか多くの生き物の住む池へと育っていたのでした。

その池はあっという間に近隣の住人の間で、絶好の釣り場として評判になります。多くの人々が繰り出し、釣り船を浮かべ、芸者を連れた屋形船まで繰り出すどんちゃん騒ぎが始まります。余りの大騒ぎに、吝兵衛は夜も眠れず。終いには、釣り針が耳に引っ掛かり釣り上げられる始末です。どう足掻いても逃げ場のない状況を嘆き、世を儚んだ吝兵衛は、自分の頭の上の池に身を投げて死んでしまうことになるのです。「お後がよろしいようで」というところで、このお噺はお終いになります。

不条理を使いこなす

どケチな人間の愚かさを笑う寓話のようにも思えますが、このお話の面白いところは、物理法則を無視したその不条理さにあります。

小人でもない普通サイズの人間が、普通の人間の頭の上で花見や釣りをするのです。何故、そのような状況が起こり得るのか、論理的な説明は一切ありません。噺を聴いている客の論理とイマジネーションはあっという間に、その不可思議な世界観に屈服させられ、常識という前提を容易く喪失しまう訳です。しかし、方向のない宇宙を漂うような、酩酊するこの不条理感こそこの噺においての一番の醍醐味なのです。おかしな話ばかりの落語のでも、群を抜いておかしな噺なのではないかと思います。

ただ、だからといって、それだけの理由でこの落語を取り上げようと思ったのではありません。この落語が偶然にも、悟りの困難さと悟りを、上手く表現しているように思えたからです。悟りの何が困難かと聞かれて、例えその人が悟りを開いた人物であったとしても、感覚的に相手にその困難さを伝えることは難しいと思います。ここでは頭山を参考に、悟りの困難さを書いていきたいと思います。つまり、この記事を最後まで読んで、僕の言いたいことが完全に伝わったとしても、得れるものは「あー、悟りって難しいんだな」って実感だけです。残念ながら、そこのところは悪しからずです。

では、どこが悟りの困難さを表現しているのかというと、先ずはやはり不条理なところです。この噺の中では状況を論理的に理解することができません。鼻から、何故そのような状況になり得るのか、論理的に説明されていませんし、する気すらありません。それでも話は進んでいき、観客はその論理的に矛盾というか、破綻した状況を説明もないまま、否応なしに受け入れることになるのです。

※

悟りを開くためのプラクティスとしての禅には、禅問答というものがあります。主に臨済宗で行われる修行法で、師匠が弟子に対して公案といわれる問題を出し、弟子はその問題に答えるというものです。公案と呼ばれる問題は1,700ほどあり、代表的なものには隻手の声や、狗子仏性、祖師西来意などがあります。

隻手の声に関しては、ご存知の方も多いかと思います。師匠から問われる「両手を打つと音がするが、片手ではどんな音がするのか」という問いに、弟子が答えるというものです。しかしながら、この問いに正解といえる答えはありません。正解を出すのではなく、論理的思考では決して答えられない問題を考え続けることによって思慮分別を越えた境地に達することが目的なのです。

つまり、その答えは論理的の果てにあるのではなく、論理的矛盾を超えた先にあるのです。この禅問答の状況は、頭山における不条理な状況に似てはいないでしょうか? そして観客は論理的思考の太刀打ちできない状況を超え、無分別の世界を楽しむことを要求されるのです。

自分に、自分が飛び込む

最も悟りの困難さを表現しているのがどこかというと、それはやはり落語において最も重要な部分である『オチ』なのです。

このお噺のオチで、このお噺を貫いてきた不条理はピークを迎えます。なんと、自分の頭の上で繰り広げられる大騒ぎを嘆いた吝兵衛は、自分自身の頭の池に身を投げて死んでしまうのです。ここまで、不条理なお噺に慣らされいた観客は、ここでもう一度さらなる不条理さに驚かされることになります。このオチの面白さは論理的思考では理解することはできません。このオチを楽しむためには、その理解できないという事実こそを楽しむ必要があります。

そもそも、自分の頭の池に自分が飛び込むとはどういうことなのでしょうか? 池を乗せているのが頭であり、頭を乗せているのが吝兵衛の身体なのです。それは、自分で自分のお尻を蹴って空中に飛び上がるとか、鏡やカメラを使わずに自分の目で自分の顔を見るような不可能性を伴っています。論理的に考えれば不可能であることだけが事実だといえるでしょう。

しかし、以前にこのブログの中で、僕はその二つの現象を、悟りの不可能性に関する例えとして書いています。とするなら自分の頭の池に自分が飛び込むことは、悟りに関する例えと見なすこともできます。それは論理的に、絶対不可能であるのです。しかし、禅問答の例を鑑みれば、その問答に答えられたときにこそ、悟りは得られることとなります。

不可能を超えた彼方

では、悟りには、何故不可能を超えた不条理な理解が必要になるのでしょうか? それは前提として相反する二つのものを一つにする必要があるからです。何故、二つのものを一つにする必要があるのかに関しては、『無から有は生じるか』という記事をお読みください。それから、一つになるという表現も厳密に受け止めるのではなく、ザックリとした理解にとどめてください。色々な表現の仕方が当てはまるのです。

それではこの噺で、本来は絶対に一つになることのない二つのものとはなんでしょう? それは池に身を投げる『私』と、身投げされる池としての『私』です。これらの『私』は、本来『私』という一つのものでありながら、能動的な『私』と受動的な『私』という相反する意味に分けられていて、論理的思考によって一つにすることは不可能なのです。それでも、お噺のなかで吝兵衛は、『私』に『私』を投げ込むことに成功します。

密教の教えに、即身成仏というものがあります。自我と真我が一つになって悟りを開くというものです。自我と真我はある意味同じ私であり、認識主体としての『私』と、客体としての『私』という相対関係を持ちます。ユング派の心理学における自我セルフ軸においても、自我と、セルフという概念があり、その二つのものの間を繋いでいる自我セルフ軸が崩れ、自我がセルフに落ち込み一体になることが悟りであるとされています。セルフは自己という意味ですが、真我と思っていただいても間違いではないでしょう。

この自我と真我の関係を、身投げする吝兵衛という私と、身投げされる吝兵衛という私に置き換えてみてみて下さい。それらが、同じ関係であることが分かるはずです。相反することを前提として、絶対に起こり得ない状況が起こり、吝兵衛は吝兵衛と一つになります。

そもそも、本来一つの存在だった吝兵衛は、『飛び込む私』と『飛び込まれる私』という相反する二つの『私』に分けられます。そして論理的分別を跳躍した後、新たな一つの状態に帰るのです。そこで起こるのは、自我の死なのです。まさしく、悟りの状況を説明しているとしか言いようがありません。そして、この落語はその出来事が論理的には不可能であっても起こり得ることを観客に示唆し、その不可解な状況へと誘惑します。何故なら、このお噺は、有り得ないことが起こるからこそ面白く、その魅力を増すからなのです。

つまり、悟りの困難さを語るとするなら、悟りなんて有り得ないと思っておくか、自分の頭の池に飛び込むかのどちらかなのです。

コメント