この記事は、『無から有は生じるか③ -万物斉同・空と道-』という記事からの続きになります。先ずは、そちらの方からお読み下さい。

道と悟り

前回の記事の終わりに、どうすれば道(タオ)に至れるのか、その方法について考えていきたいと書きました。しかしながら、二つのものの片割れの有に過ぎない僕たちが、どのようにすれば道(タオ)を会得することがでるのでしょうか? ここで、もう一度参考にしたいのは、ホーキング博士の0の地面と数字です。

……-2・-1・0・+1・+2……

0を中心に、その片側に有の小山としての+の数字が並び、その反対側に無の穴としての-の数字が並びます。穴を掘って小山を作っているのですから、小山、つまり+の数字と、穴、即ち-の数字は完全に釣り合い、対の関係を作っています。つまり、+を作っているのは-で、-が消滅すれば+も消滅してしまいます。これは、老荘思想が説く、万物斉同の考えと同じです。

それでは、この状況をどう体得するかです。多くの方にとって、無は有の存在を脅かすものであり、有を成り立たせているものではないと感じているかと思います。つまり、二つのものが相対している状況です。有や無を感覚的に理解しづらいのなら、それらを生と死に置き換えてみてください。あなたにとって死は生を脅かすし、それぞれは相反するものであるはずです。

僕たちは所詮は有であり、無を知ることは不可能と言っても良いのです。そこで、相反するものであるはずの無と有が、お互いを成り立たせていることを理解するために、思い出して頂きたいのが下に挙げる図です。

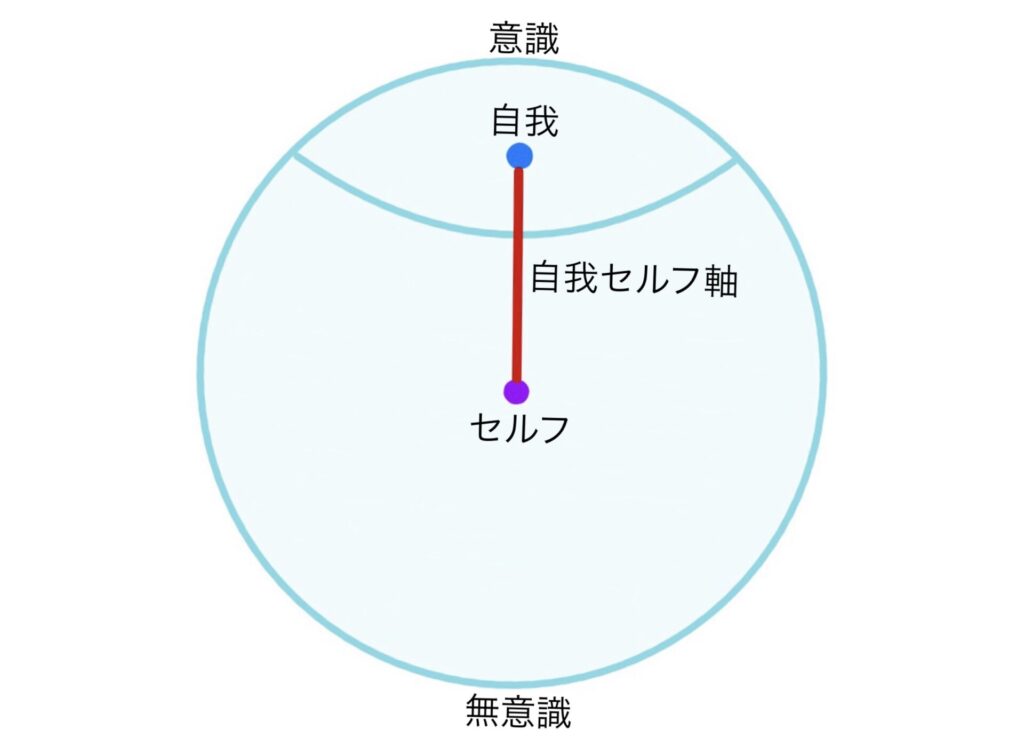

この図は『悟りとは何か?』と言う記事と、『悟りとは何か? バージョン1.1』と言う記事で使われた図です。詳しくは記事の方をお読み頂きたいのですが、この図が何を表しているのか簡単に説明しておきます。

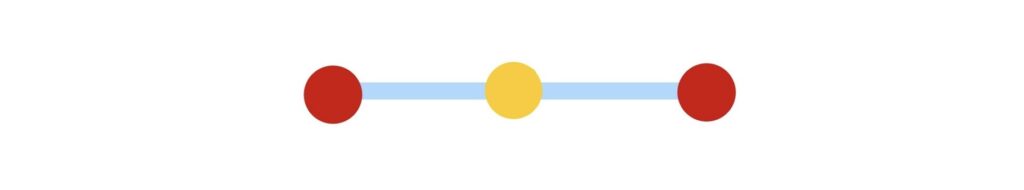

まず水色の線の両端にある赤い丸は、相反する関係を持つものです。善や悪、右や左、男と女などと言ったお互いがお互いを否定し合う対立した関係ですね。中心の黄色い丸は、0の地面ではなく、相対する、対立関係が統合され一つになった状態を指していて、それは悟りの状態であると説明しています。何故、悟りの状態であるのかは、ユング派心理学の言う、自我セルフ軸の理論を根拠としています。

悟りの状態において、相反する二つのものが一つになったからといって、それは混ざり合って二つのものがなくなってしまう訳ではありません。対立関係がなくなって対の関係、つまり二つで一つの関係になったことを表しています。一方がもう一方を否定する関係ではなく、一方がもう一方を肯定する関係に、関係が変化したということです。

ホーキング博士の0の地面は、有にも無にもなり得る可能性として空に似ていると書きましたが、悟りの状態と同じかどうかは分かりません。とても似ているとは思いますが、同じものではないと感じています。

では、この黄色い丸である『悟りの状態』と似ている概念は他にないのかと考えて思い当たるのは、やはり老荘思想における『道(タオ)』です。道(タオ)はとても理解しづらい概念です。そもそも、それは言葉にできないものであり、言葉にするべきではないものとされています。禅などの不立文字と同じですね。禅においても、悟りは言葉にできるものではなく、無理に言葉にしてはいけないとされています。

道家と禅の関連性

ここで少しだけ話が脇道に逸れます。老荘思想、つまり道家の思想、後の道教と、仏教の宗派の一つである禅が、その究極において同じ態度を取ることを不思議に思う方もいるかも知れませんが、これには理由があります。

インドで生まれた仏教は中国に渡り、その後日本に伝わりました。中国に渡ったとき、当時の中国人は新しい宗教である仏教を理解し吸収する為に、もともと中国にあった道家の思想を利用しました。仏教の思想を、いったん道家の思想に置き換え、仲介させることによって理解しようと試みたのです。その中でも、禅は、道家の思想から最も多くの影響を受けていると言われています。つまり、道(タオ)は言葉にできないという考え方と禅の不立文字が偶然同じ発想に至ったのではなく、道家の思想から影響を受けて不立文字の発想が生まれたのです。

そうとは言え、同じ態度を取るということは、それら、つまり、悟りと道(タオ)が同じものを指すからと考えるのが妥当かと思います。ただ、細部を突き詰めるなら、違いは必ず存在すると思います。悟りの方は相反する二つの極を一つにする状況、道(タオ)の方は二つの極が一つになった状態です。あくまでもどう表現するかの問題であり、表現し得ないという道(タオ)や、不立文字といわれる悟りに対して表現の違いを語っているので、そもそも蛇足と言われても仕方ないですが、完全に一致というより、ほぼ同じと言って良いかと思います。

それでは、僕たちがその状態に至るにはどうすれば良いのかという疑問が生まれるかと思います。つまり、僕たちは対立するものの片割れに過ぎないのです。有としての存在に過ぎないために、本来は対になる存在である無と分けられているのです。無は、有である僕たちからすれば、無理解のベールの向こうで不可知なのです。つまり、実のところ、心の最深部で、僕たち有は、失われた半身としての無を渇望しているのです。

悟りと道の共通点

それでは、何が、僕たちという存在を対のものから分けているのでしょうか。

ここで参考にするのが、ユング派の心理学者の提唱した『自我セルフ軸』という概念です。人の心には、自我とセルフというものがあり、その間を自我セルフ軸が繋いでいるというものです。いちおう『悟りとは何か?』という記事で使った図を載せておきます。

ユング派心理学で、悟りとは、何らかの原因でこの自我セルフ軸が崩れ、自我とセルフが一体になってしまった状態を言うらしいのです。これと同じ考え方は、ヒンドゥー教の梵我一如や、仏教の唯識、真言密教の即身成仏にも見られます。と言うか、そちらの方が、ユング派心理学のいう自我セルフ軸と悟りの定義の元ネタなのだと思います。

梵我一如ではアートマンとブラフマン、唯識では認識主体と客体、真言密教では我と真我が一つになります。繰り返しになりますが、一つになるというのも表現の問題に過ぎず、二つの存在が失われ新しい一つのものになるというより、それらがもともと一つだったことを思い出し、対の関係を取り戻すと言った方が適当かと思います。視覚的にイメージするには、道教の陰陽太極図が分かりやすいかも知れません。

陰陽という相反する性質を持つものが重なり合って、一つの円である太極を作り上げています。黒の中に小さな白丸、白の中に黒丸があるのは、絶対的に陰や、絶対的に陽といったものはなく、すべてが相対的存在であることを示しています。陰陽太極図に於いて陰と陽のバランスは常に変化し、ホーキング博士の数字では常に等しく釣り合っています。矛盾しているように思われると思いますが、白や黒の点があることによって、ホーキング博士の数字と同じように、陰陽太極図では常に相対関係が維持されているとみなして下さい。細部の違いは表現の違いです。

陰陽が常に対をなすという意味は『無から有は生じるか③ -万物斉同・空と道-』に書いた、『分別知によって分けられた二つのものは元々一つで、それを踏まえて考えば二つのものは片方だけで存在し得るものではありません。つまり、片側が存在しているのは、もう片側が存在しているからなのです。善が存在しているのは悪が存在していからだからだし、美が存在しているのは、醜さが存在しているからなのです。それらが存在しているのは、それらの相反するものが存在するからで、これは有と無の関係から引き継がれています。有を存在させているのは無の存在であり、無の存在を否定してしまった瞬間、有も消滅してしまうのです』という部分を端的に示しているのだと思われます。つまり、この陰陽太極図とは、道(タオ)のことを指し示しているのです。

自我セルフ軸を破壊し自我とセルフを一体化する

話を戻すと、悟りに至る、ないしは道(タオ)と一体になるためには、ユング派心理学者のいう自我セルフ軸を破壊してやれば良いのです。しかし、そこで問題になるのは、どうすればそれを破壊できるのかということです。

先ずは、自我セルフ軸とは、更に具体的に言うなら何なのかということです。僕はそれを相反する関係が持つ反発力だと考えています(これは僕の個人的な見解であり、それ以外の根拠のないことには注意が必要です)。その自我セルフ軸は、自我とセルフとの間を繋ぐのと同時に、相反するもの同士が持つ反発力によって、それらを分離させてもいるのです。つまり、一時的であるにせよ、その反発力を無効化することができれば、自我をセルフに落下させ一体化させることができるのです。

何故、自我とセルフが反発力を持つのかという問いに関しては、自我とセルフは同様に大きな意味では私でありながら、主体と客体という相対関係を持つからだと言えます。それは、有と無を分けた相対関係のバリエーションです。小山である有を作るために穴を掘った。その穴が無であり、小山が有です。そこには発生のときから、反対の性質を持った相対関係が潜在しています。そうでなければ、有も無も存在しなかったのです。そして有の世界は、合わせ鏡の中に広がる世界のように、分離を繰り返し拡大しました。道家の思想には、それらを辿って道(タオ)に至る旨が伝えられています。そして、この世界のあらゆるものが対立関係を含んでいるのですから、何もしなくても存在しているだけで相対的対立関係を持つのです。

つまり、あらゆるものが、始まりの分離をその存在に潜在させているのです。悟りや道(タオ)を求める行為は、連鎖するその展開を、逆に辿って始まりに戻っていくことになります。男と女、善と悪、美と醜、豊かさと貧しさ。対立関係を潜在させていれば、対象は何でも良いのだと思います。無限に存在する対立関係の内の、どれを破壊しても良いのだと思います。万物を成り立たせるあらゆる対立関係は、無と有に分かれた原初の分裂の派生なのです。表現の違いを取り除けば、唯一の法則があるだけなのです。どの対立関係を破壊したとしても、無と有を分けた対立関係の破壊と同一の意義を持つと思われます。

幻の中で実在を観る

ただ、その対立関係の中でも、主体と客体という関係は特別であると言わざるを得ません。そこには主体性、つまり『私』が含まれているからです。ここで問題になるのは、この世界のあらゆるものは、認識するという間接的手段によって把握されているということです。つまり、あらゆるものが認識という架空の存在に過ぎず、実在するものではない幻です。ただ、認識する主体である私が、認識する私自体を客体として認識することができれば、それは突破口になり得るのではないかと思うのです。主体と客体は、一つの私の中に留まり、それらの間には、間接的手段としての他者が介在していません。

しかしながら、それは容易いことではありません。自分のお尻を蹴ってその勢いで空に飛び上がるとか、鏡を使わず自分の目で自分の顔を見るような、そもそも有り得ない、矛盾した行為と言わざるを得ないのです。ただ、もしそれができれば、僕たちが常に感じている自己存在の希薄さに答えをもたらしてくれることでしょう。有は、無が存在することによってのみ、唯一存在を肯定されます。あらゆる存在は、有と無という原初の分裂を引き継いでおり、有に過ぎない僕たちは失われた半身に恋し、再び全体性を取り戻そうと常に足掻いているのですから。

次の記事、『無から有は生じるか⑤ -その鍵は、すべての扉を開くのか-』に続きます。

コメント