ヤブユムという言葉に、聞き慣れない感覚を抱く人は多いのではないのでしょか。ヤブユムとは、インド、ブータン、ネパール、チベットの宗教美術に見られる、男尊と女尊とが性的に結合した状態をしたシンボルです。男性原理と女性原理の一致を体現した仏陀の境地、大楽(だいがく)を表しています。大楽は悟りの状態と解釈して頂ければ問題ないかと思います。

両部曼荼羅と対の関係

以前、『高野山で非二元と出会う』という記事の中で、高野山は二つのものに分かれていると書きました。そして、分けられている以上、二つのものは相反する特性を持ちます。その代表的な例が、壇上伽藍と奥之院です。しかしながら、これら二つのものは対立関係を持つ訳ではありません。通常、二つのものは、前提として対立関係を持ちます。しかし、ここでは、二つで一つの存在、つまり『対』の関係を持つのです。

二つのものは、善悪や、智慧と慈悲、主体や客体といった対立する意味を含みます。そして、その対立する意味の最たるものが、男性性と女性性と言っても良いのです。しかし、それらの意味はお互いに相手を攻撃し合う訳ではありません。繰り返しますが、それらは対の関係としてお互いがお互いの存在を肯定しあっているのです。つまり、男性性を、反対の意味の女性性が否定するのではなく、女性性があるからこそ男性性が意味を持ち、存在し得る関係です。この関係を『対』の関係と呼びます。そして、最も重要なのは、この関係なのです。

この関係を最も良く象徴し、イマジネーションを使って説明しているのが、両部曼荼羅(両界曼荼羅)です。

このブログで何度も使いまわしている画像ですが、これが両部曼荼羅です。しかし、単体で両部曼荼羅という曼荼羅はありません。写真左手の曼荼羅は金剛界曼荼羅と言い、右手の曼荼羅は胎蔵曼荼羅と言います。それでは両部曼荼羅はどこにあるのかというと、二つの曼荼羅が同時に飾られたとき、それらの曼荼羅は両部曼荼羅と呼ばれることになるのです。そして、それらの曼荼羅は単独で飾られることはありません。必ず二つで一つの状態として飾られるのです。つまり、大切なのはそれらが織りなす『対』という関係なのです。

ヤブユムと対の関係

そして、ヤブユムにも『対』の関係は存在します。と言うより、ヤブユムこそが、対の関係を最も具体的に表しているとみなせるのかも知れません。両部曼荼羅の場合は、金剛界曼荼羅の象徴する様々な意味の一つとして男性性が含まれ、胎蔵曼荼羅の象徴する意味の一つとして女性性が含まれていました。しかし、ヤブユムの場合は男性性からそれに類する様々な意味が発展し、女性性からそれに類する様々な意味が発展するといったニュアンスでしょうか。しかし、果たしてそこには両部曼荼羅が示すような、対の関係が存在しているのでしょうか。

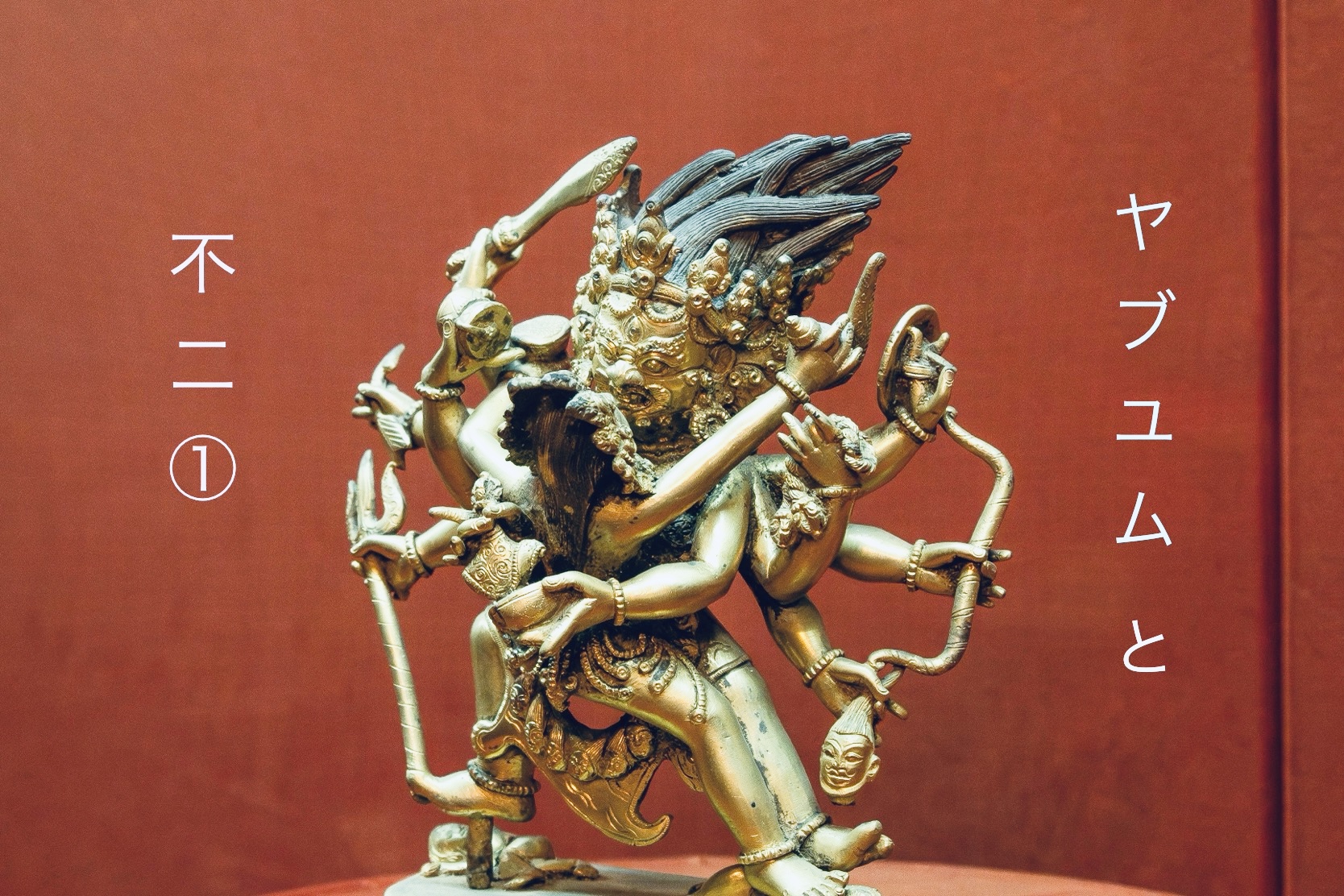

もちろん存在しています。それも、より具体的に男性の尊格と、女性の尊格が、性的に結合することによって『対』を為しているのです。まあ、とやかく説明を繰り返す前に、実際に写真で見てもらいたいと思います。

写真を見て、ご理解いただけますでしょうか。手前に女性の仏が存在し、向かい合う男性の仏が抱き締めて、唇を重ねようとしているようにも見えます。死角になって見えませんが、仏の男性器と女性器は、結合した状態になっています。

この写真は和歌山県白浜町にあり、歓喜神社に併設される白浜美術館で撮影しました。白浜美術館は、チベットやインドの性にまつわる宗教美術が展示されている小さな美術館です。温泉地にあり性に関する展示をしているので、秘宝館のような扱いを受けているようにも思うのですが、ヤブユム、和合仏、父母仏を専門に扱うコレクションとしては、日本屈指の規模ではないかと感じています。以前は内部の撮影は禁止されていたのですが、最近解禁されることになりました。まあ、SNSの時代ですから、みんなと共有したいですよね。

もう少し、他のヤブユムも見ていきたいと思います。

上二つの写真に写っている男性の仏は、チャクラサンヴァラという尊格です。十二本の腕と三つの顔を持ち、一つの顔に三つの眼を持ちます。男性の抱き締めている女尊は、ヴァジュラヴァーラーヒーと言いチャクラサンヴァラの妻です。二人の合一は、智慧と慈悲の象徴とされています。これも、金剛界曼荼羅と胎蔵曼荼羅の象徴するものと同じですね。ちなみに、足元で踏み付けられているのは、バイラヴァというヒンドゥーの神と、その妃のカーララトリーです。

それぞれが、ヒンドゥー教のシヴァと、その妃・パールヴァティーの化身でもあるので、踏み付けられているのは、シヴァとパールヴァティーであると言っても良いのです。さらに、踏み付けている方のチャクラサンヴァラは、シヴァと同様の属性を持ち、シヴァであると言えなくもありません。これは、宗教では良くある構造で、「うちのところの神様は、あなたの信仰する神様より、上位の存在ですよ。そして、あなたの信仰する神様は、うちの神様にも含まれています。それならうちの神様を信仰することで、より優れた神を信仰でき、いま信仰している神様も同時に信仰していることになるのです。どうです。うちの神様を信仰しませんか?」と言った具合です。

まあ、踏み付ける者と、踏み付けられる者も大して違わないとなれば、そこには踏み付ける者も、踏み付けられる者も居ないということにもなりますので、何ら目くじらを立てるようなことではないのかも知れません。

ヤブユムとなった神々

ちなみに、ヒンドゥー教の神々は、仏教にも取り入れられ、チベット仏教ではヤブユムになっています。

ガルーダ

写真は、ガルーダの象られたヤブユムです。ガルーダは、インド神話に登場する神鳥で、ヒンドゥー教の神ヴィシュヌの乗り物として知られています。日本では迦楼羅や金翅鳥とも呼ばれ、二十八部衆立像の内の一尊です。

ガネーシャ

象の頭を持つことで有名なガネーシャもヤブユムになっています。

ガネーシャは仏教に取り入れられてからは大聖歓喜天と呼ばれ、智慧と障害除去、現世利益をもたらす神として信仰されています。男女が抱き合う双身像の姿で表されることが多く、禁欲的な日本の仏教観にそぐわない姿から秘仏とされていることが多いです。

このような姿の仏像を見たことがある方は多いのではないでしょうか。日本にもちらほら入ってきていますが、ヤブユムそのままの姿だと思います。弘法大師自らが唐から持ち帰ったという説が有力らしく、平安時代には日本にも存在していました。

その他のヤブユム

他にも様々な仏様が、ヤブユムとして展示されていました。多くは名前も分からないのですが、どれも男女の仏が対になる姿で象られていました。

ヤブユムの伝えようとする性の神秘

チベット仏教では、男性性と女性性という二つのエネルギーが一つになることで究極の悟りに至るとされています。つまり、それは即身成仏のことです。真言密教において、即身成仏は個我と真我が一つになることで達成されます。チベット仏教では、その部分が男性性と女性性に特化されている訳です。

個我を認識主体、真我を認識客体として考えれば、それぞれは相対的対立関係を持ちます。先にも少し触れていますが、真言密教においては金胎不ニの思想があり、金剛界と胎蔵界、相反する性質を持つ二つのものは本来一つであると考えます。それが両部曼荼羅の意味するところで、そこには主体と客体も含まれ、それらが一つであることを感得することによって即身成仏が得られるのです。

そして、金剛界と胎蔵界が内包する相対性には男性性と女性性も含まれているのです。それが、対の存在として感得されたとき、即身成仏が達せられたとしても不思議ではありません。実際のところ、弘法大師が日本に持ち帰った『理趣経』というお経には、男女の快楽の結果、大楽に至るという事実が書き記されているのです。

日本でも隠語で、男女が性交において得られる深い満足感や恍惚感を、比喩的に「成仏」ということがあります。実際のところみんな分かっていたんですね。

※

このお話はもう少し深まりながら、『ヤブユムと不ニ ②』へ続きます。そちらも併せてお読み下さい。

コメント